飛鳥を代表する古墳といえば、高松塚古墳とキトラ古墳。それぞれが美しい壁画が見られることは有名ではありますが、その違いはどこにあるか?…意外と説明できませんよね。

今回は高松家古墳とキトラ古墳の違いを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、その違いについて具体的に理解できること間違いなし!

1、建造された時代はほとんど同じ

どちらも奈良県明日香村にある古墳の一つ。飛鳥では南西部に位置していて、現在も被葬者は不明となっていますが、古墳そのものは7〜8世紀に建造されたと推測。

高松塚古墳の被葬者については40代天皇・天武天皇(?〜686年)の皇子説、臣下説、朝鮮半島系王族説の3つに分かられているものの、ハッキリしないところ。一方、キトラ古墳も同じく、天武天皇の皇子説があり、側近の高官と考えられています。どちらにせよ、高貴な人物の墓であったということはほぼ間違いないでしょう。

2、石室の壁画の状態が結構違う

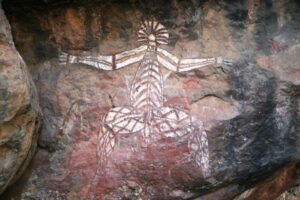

どちらも美しい壁画が発見されたということでも有名で、高松塚古墳は1972年に日本で初めて極彩色壁画が発見され、キトラ古墳では1983年に同じく極彩色壁画が発見されました。

四方を守護する四神(東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武)はどちらも描かれているものの、高松塚古墳には、なんといっても西壁に描かれた女子群像「飛鳥美人」が描かれているというのが有名。しかし、キトラ古墳は星図などの跡も見られるのですが、色彩は玄武以外はほとんど彩色が見られないという点では少し地味かもしれません。

3、古墳の大きさも少し違う

さて、古墳の形状はどうでしょうか?二段式の円墳というのはどちらも変わりませんが、高松塚古墳の下段は直径23m、上段は直径18m、高さ5mと大型。一方、キトラ古墳は上段の高さは2.4m、下段の高さは約90cmと非常に小さいもの。

とはいえ、高松塚古墳はなだらかな丘の上にあり、キトラ古墳は小高い丘の上にあることから、なんとなくキトラ古墳のほうが大きく見えるという不思議。

世界遺産マニアの結論と感想

この2つは近くにあることから似ている箇所があるものの、壁画の内容や古墳の大きさなど、細かい点が異なっています。とはいえ、この2つは同時代に造られたものと予測されているだけに基本的には類似点が多いと言えるでしょう。ややこしいので、飛鳥美人があるほうが高松塚古墳で、ないほうがキトラ古墳と覚えるのがわかりやすいかも。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。