カラカラ(ルキウス・セプティミウス・バッシアヌス、188〜217年)は、ローマ皇帝でも最も有名な「暴君」。とはいえ、帝国の全属州市民に市民権を与えたり、大浴場を築いたりと、100%悪政を働いたというわけでもありません。そんなカラカラ帝とはどういった人物だったのでしょうか?

今回はカラカラ帝がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、カラカラ帝について具体的に理解できること間違いなし!

カラカラ帝とはどんな人物?

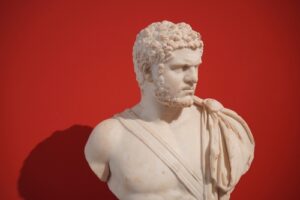

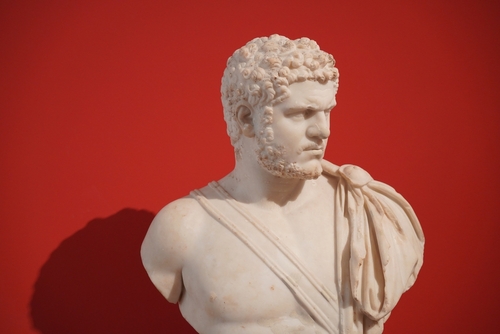

ローマ帝国(紀元前27年〜1453年)の22代皇帝であり、セウェルス朝(193年〜235年)としては2代目の皇帝。彼はフェニキア人の軍人皇帝とシリアの神官家系の娘の間に生まれたということもあり、それまでのローマ皇帝とは風貌が異なったようで、彫刻からも非常にたくましい様子が伺えます。

本名はルキウス・セプティミウス・バッシアヌス。しかし、後に名前を何度か改名していて、最終的には「カエサル・マルクス・アウレリウス・セウェルス・アントニヌス・ピウス・アウグストゥス」という名前になりました。しかし、ガリア地方独特のフード付きチュニックである「カラカラ」をよく着ていたことから、カラカラというあだ名で呼ばれることが多いですね。

カラカラ帝は残虐な性格で知られ、政敵だけではなく、家族をも処刑、殺害したことでも有名で、父であるセプティミウス・セウェルス帝の死後、弟のゲタを自らの手で殺害し、彼の名前や記録を抹消する「ダムナティオ・メモリアエ(記録抹消刑)」を実施したほど。そして、209年に即位すると軍隊を優遇し、兵士の給与を増やしたことで、軍の支持を得ましたが、財政を圧迫しました。各地で住民の財産を没収したり、住民を虐殺したりと、まさに「暴君」と呼ばれる所業を多く行っています。

一方、住民に対しては「アントニヌス勅令」という施策を行っていて、 これにより全属州の自由民にローマ市民権(権利と義務)を与えられました。 しかし、これはあくまでも税収増加を狙ったとも言われていて、寛大な措置というよりはカラカラの都合といった側面もあります。結局、暴政は長く続かず、217年に東方遠征中に、軍の近衛隊長マクリヌスにより暗殺されました。

カラカラ帝にまつわる世界遺産はこちら!

カラカラ浴場/イタリア

古代ローマの市街地の中でも南側に位置するローマ浴場。ローマ市民は浴場に通うのが習慣で、ここは市民のため、216年にカラカラ帝によって築かれました。面積は1万平方mもの敷地があり、市内でも2番目の大きさを誇る浴場だったのです。

浴場には2000〜3000もの浴槽だけでなく、ジムのような設備もあり、まさに健康センターといったところ。浴場とはいうものの、図書館などがある娯楽施設だったと考えられています。

詳細はこちら↓

ヴォルビリスの考古遺跡/モロッコ

ヴォルビリスは、モロッコの首都ラバトと古都であるフェズの間に位置する考古遺跡。「ヴォルビリス」はベルベル語の「キョウチクトウ」にちなんだ名前とされます。ここは肥沃な土地で、古くから集落があったものの、ローマ帝国がこの地を支配し、ローマ属州マウレタニア・ティンギタナとなると、小麦やオリーブなどが生産される農業都市へと変貌しました。

広大な都市は3世紀まで繁栄が続き、ローマの高官が当時の皇帝であったカラカラ帝を称えて建造した「カラカラ帝の凱旋門」などが代表的な建築物も残ります。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

カラカラ帝は「アントニヌス勅令」という寛大な政策を行い、軍事的には成功したものの、その治世は暴政によって悪名高く、短命に終わった皇帝でもあります。後世では残虐な行為は「暴君」とされるものの、イタリア本土以外の属州民を市民としたことはある意味、改革とも言えるので、今でも賛否両論のある人物ですね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。