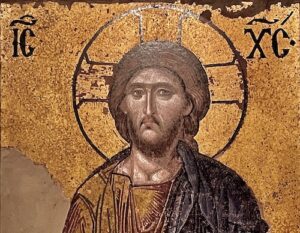

世界における信者数の中でも最も多いキリスト教の創始者であるイエス・キリスト。多くの教義では「神の子」とされ、崇拝されていますが、彼に関する記述は新約聖書以外の文献では多くありません。彼自身は現在のイスラエルのナザレで育ったと考えられていることから「ナザレのイエス」とされていますが、彼はどういった人物だったのでしょうか?

今回はナザレのイエスがどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ナザレのイエスについて具体的に理解できること間違いなし!

※こちらではあくまでも世界遺産を知る上で「史的イエス(ナザレのイエス)」を解説したものであり、「イエス・キリスト」について触れたものでありません。

ナザレのイエスとはどんな人物?

「イエス」という人物は実在した?

我々の知っている「イエス・キリスト」像は、あくまでも新約聖書に記載されたものであり、これらはイエスの死後(聖書には復活した後、昇天したとされています)に記された福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)や書簡(パウロなど)、使徒言行録、ヨハネの黙示録などを根拠としていることから、すべて同時代の記録ではないのです。よって、イエスという人物については、あくまでも信徒たちによる解釈となっていて、歴史資料としては根拠は難しいもの。

客観的な資料としては、ローマ帝国時代の歴史家やユダヤ人たちの記録などで確認がとれますが、それによると「イエス」を中心としたナザレ派をユダヤ属州総督のポンティウス・ピラトゥス(ピラト)によって紀元前30年前後に磔刑にされたという記録だけはあるので、彼自身は客観的に「存在した」とは考えられるでしょう。

現在確認できる「ナザレのイエス」とは?

しかし、あくまでも彼がユダヤ人として生誕し、ナザレ派(ナザレ人)としてガリラヤ湖畔で活動したというのは分かるものの、詳細な行動ら分かっていません。とはいえ、新約聖書の聖典とされる文書からある程度、人物像は浮き出しています。

彼は紀元前4年ころ(説としてはさまざま)にベツレヘムで生まれたとされますが、イエスの少年時代についての記録はほとんどなく、30歳頃に洗礼者ヨハネから洗礼を受け、本格的に宗教活動を開始したとされています。

ガリラヤ地方で説教を開始し、12人の弟子(使徒)を選び、人々に神の国(天国)の教えを説いたものの、当時のユダヤ教の指導者たちやローマ帝国から危険視されるようになりました。そして、ユダヤ教の「最高法院(サンヘドリン)」で裁判にかけられ、「神を冒涜した」として死刑判決を受け、総督のポンティウス・ピラトゥスの命令で十字架にかけられ処刑。いくつかの聖典では復活して昇天したとされ、各弟子たちは各地で布教を続けた…というの新約聖書から見たナザレのイエス(史的イエス)の生涯。

しかし、生誕地については、すべての聖典でベツレヘムとは記されておらず、イエスの養父であるヨセフはナザレの大工であったという記載もあり、聖母マリアもナザレ出身とされることから、確実な生誕地は不明ではあります。とはいえ、ポンティウス・ピラトゥスによるイエス(とされる人物)の処刑は紀元前30年ころであるというのは、文献からは見ると確実であり、「ナザレのイエスが布教を行ったのは短い期間であり、早い段階で危険視されて処刑された」というのは、現在の研究家の間では一致した見解ではあります。

ナザレのイエスにまつわる世界遺産はこちら!

イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会(降誕教会)と巡礼路/パレスチナ

ベツレヘムはエルサレムから南に10kmほどの距離にある、丘陵地帯に位置します。2世紀以降、この地にある洞窟はイエス・キリストが生誕した場所として信仰を集めるようになり、4世紀には洞窟を囲むように教会が建てられました。

現在の聖誕教会は6世紀に建てられたもの。世界遺産に登録されているのは、聖誕教会単体だけではなく、周囲の修道院や教会、巡礼路なども含まれます。

詳細はこちら↓

ヴィア・ドロローサ(十字架への道)/エルサレム

聖書によると、エルサレムに到着したイエスは十字架刑となりました。よって、旧市街には十字架を背負ってゴルゴダの丘までの歩いていったという道があったとされ、ラテン語でヴィア・ドロローサ(苦難の道)という意味からこのルートはそのように呼ばれています。

しかし、70年にはエルサレムの市街地は破壊されてしまい、帝政ローマ時代の道は残っていません。というのも、帝政ローマ時代にはこの儀式は行われておらず、このルートが崇拝されるようになったのは14世紀ころから。

詳細はこちら↓

聖墳墓教会/エルサレム

エルサレムの旧市街を囲む城壁の西に位置していて、イエスが磔刑となった「ゴルゴダの丘」があったとされる場所に築かれた教会堂。ゴルゴダの丘は現在の城壁の北側にもあったとされますが、4世紀にローマ皇帝のコンスタンティヌス1世(270年代前半?〜337年)によって位置が特定され、教会が建造されました。

教会の中に小さな聖堂があり、そこがイエスの墓とされ、世界中からキリスト教徒が訪れる場所であり、ヴィア・ドロローサにおけるイエスの受難を再現した道のりの最終ポイントとなっているのも特徴。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

あくまでもイエスが教えを広めていたころのキリスト教集団というのは、現在のイスラエル北部に存在した小さな宗教集団だったため、その資料は非常に少なく、ナザレのイエスの本来の姿を辿るのは難しいところ。しかし、ナザレのイエスは、キリスト教の創始者であり、ローマ帝国の支配下で十字架刑に処されてしまいましたが、彼の教えはキリスト教の基盤となり、世界史に大きな影響を与えたという点では、宗教的指導者というだけではなく、歴史を大いに変えた人物としても偉大な人物でもありますね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。