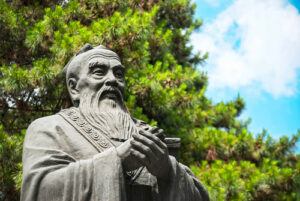

孔子(紀元前552年または紀元前551年〜紀元前479年)は、古代中国に生まれ、儒教の祖となった人物。彼の教えや思想は後に儒家たちがさまざまな解釈を入れて広められ、現在でも思想家として崇められています。そんな孔子とはどういった人物だったのでしょうか?

今回は孔子がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、孔子について具体的に理解できること間違いなし!

孔子とはどんな人物?何をした人 なの?

孔子の本名とは?身長は?

「孔子」というのは尊称であり、氏は孔、諱(いみな)は丘なので、本名としては「孔丘(こうきゅう)」です。また、字(あざな)は「仲尼(ちゅうじ)」ではありますが、諱は軽々しく用いられることは控えられていて、一般的には尊称のほうが有名ですね。

孔子の身長については正確な記録はありませんが、歴史書の『史記』には「九尺六寸」と記されていて、当時の尺度を現代の単位に換算すると約216cmになってしまいます。現在確認できる人類の公式の記録としては272cmにいたった人物も歴史上にいたのですが…孔子の身長はあくまも誇張であり、当時としては背が高かった人なのだろうと予測されるもの。

孔子が生きた時代はどんな時代?

彼が生きたのは、中国の春秋時代(紀元前770年~紀元前453年)で、当時は周王朝の権威が衰え、各地の諸侯がそれぞれ争っていた時代でした。孔子は現在の山東省の南部にある「魯(ろ)」という小さな国の出身。

ここは周公旦と呼ばれる、周王朝の開祖である武王の弟によって築かれた国家(本人はここで暮らしていないのですが)であり、周囲と比べ、古い礼制が残っていて、それを儒教としてまとめたの孔子であり、混乱した時代に儒家思想を確立し、多くの弟子を育てました。

孔子の人生とは?

孔子の死後に弟子たちがまとめた言語録『論語』によると、

「子曰く、吾十有五にして学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十にして耳順(みみしたご)う、七十にして心の欲する所に従えども、矩(のり)を踰(こ)えず。」

という言葉を残しています。これはまさに彼の人生そのものです。

孔子の父は叔梁紇(しゅくりょうこつ)、母は顔徴在(がんちょうざい)と呼ばれ、幼い頃に父を亡くし、貧しいながらも学問を重んじる環境で育ちました。幼いころから数や方角、日付、文字、音楽などを学んだそうで、15歳には学問を志しました。そして、成人後は28歳になるまでには魯国の役人として働きながら、学問を深め、多くの弟子を集めるようになったものの、当時の君主に従って隣国の斉に亡命し、後に帰国するも長続きせずに諸国を転々とします。

52歳になると、魯国の宰相として政治に関わりました。彼は自らが理想とする政治を目指しましたが、当時の権力者たちとの対立により、失脚してしまい、弟子たちとともに諸国を放浪。自らの思想を各地に広めようとしました。しかし、どの国でも理想の政治を実現することはできず、孔子は69歳の時に魯国へ戻りました。その後、故郷に戻った孔子は多くの弟子たちを育て『春秋』などの歴史書をまとめたとされています。紀元前479年、74歳で死去。

孔子の教えとは?その思想とは?

彼はそれまでのシャーマニズムのような原始的な儒教を一つの思想へと昇華させたという点で優れた人物でもありました。とはいえ、実は儒教の教典である、六桂(『易』『書』『詩』『礼』『楽』『春秋)と、四書(『論語』『大学』『中庸』『孟子』)のうち、孔子が生前にまとめたのは春秋時代の歴史を記した『春秋』だけであったとされ、これも議論があるところ。しかし、孔子の思想はあくまでも仁(人間愛)と礼(規範)による理想社会を実現することであり、それは儒教の基盤となりました。

儒教では5つの徳目があり、これは「五常(ごじょう)」または「五徳(ごとく)」と呼ばれます。これを拡充することで、五倫(父子・君臣・夫婦・長幼・朋友)の関係を維持することを目的としてます。五常は、人を思いやる「仁」、利欲にとらわれない「義」、人間関係で守るべき「例」、学問や道徳を学ぶ「智」、誠実であり、約束を守る「信」の5つ。

孔子と孟子はどんな関係?

孔子には3000人もの弟子がいたとされていて、彼らによって孔子の思想を整理し、教典がまとめられたました。やがて戦国時代(紀元前5世紀〜紀元前221年)になると、それらは「儒家」となり、学問の一つともなります。儒家は8つの派閥に分かれていき、さまざまな解釈がされていくようになりました。

その中でも有名な人物が「孟子(紀元前372年~紀元前289年)」。彼は孔子の死後の人物ではありますが、儒学をさらに発展させ、「性善説(人は生まれつき善である)」を唱えました。しかし、彼は当時それほど評価された人物ではなく、見直されたのが宋(960〜1279年)の時代以降で、日本でも流行する朱子学を完成させた朱熹(しゅき、1130〜1200年)によって彼の言語録が『孟子』として「四書」と位置付けられたのです。

孔子にまつわる世界遺産はこちら!

曲阜の孔廟と孔林/中国

曲阜市は山東省の南東部にある都市。孔廟は曲阜市の中心部に位置する、紀元前5世紀に魯の哀公が孔子の死を偲び、彼が住んでいた住居を改装して築かれた霊廟がルーツ。

ここは歴代の皇帝によって修復・増築が続けられ、現在は多数の建築物が集まり、敷地は14万平方mにもなりました。そのため、ここはかつての皇帝の住居・紫禁城に次ぐ広大な建造物に。現在の姿になったのは15世紀の明の時代に再建されたもの。

孔林は曲阜市の北部に広がる孔子とその一族の墓所。総面積は約200万平方m。孔子の墓は半球型の丘にあり、墓碑が建っています。

詳細はこちら↓

神厩舎(日光東照宮)/日本

日光東照宮の境内にある「神厩舎」は、ご新場をつないでおく厩(うまや)のこと。猿は古くから馬を守る存在とされていたため、猿の彫刻が築かれたとか。長押(なげし、柱を水平方向につなぐという技術)の上には猿をテーマにした彫刻が8面置かれていて、これは江戸時代初期に活躍した彫刻職人である左甚五郎(ひだりじんごろう)の作品。

三猿は孔子の『論語』がルーツとなっているとされ、人の一生の中における「子供時代」の話を表現したもの。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

孔子の人生は順風満帆というわけではなかったですが、孔子の思想は「儒教」として体系化され、中国のみならず、日本や韓国、ベトナムなど東アジア全域に影響を与えました。彼の教えは、道徳だけではなく、政治や経済、教育に深く根ざしていて、日本でも渋沢栄一などが幼少期に熱心に学んだことでも知られるほど。現在でも『論語』は本屋でも売られていて、日本人にとっても馴染みのある思想家でもありますね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。