セティ1世(在位:紀元前1294年または紀元前1290年〜紀元前1279年)は、その治世は短いものの、彼の息子であるラムセス2世の繁栄の土台を築いたファラオとして有名。セティ1世とはどういった人物だったのでしょうか?

今回はセティ1世がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、セティ1世について具体的に理解できること間違いなし!

セティ1世とはどんな人物?

セティ1世は、第19王朝(紀元前1293年頃〜紀元前1185年頃)のファラオであり、父である先代のラムセス1世(在位:紀元前1294年〜紀元前1293年)が亡くなっため、セティ1世として即位します。父であるラムセス1世はもともとは軍人であり、当時はオリエント全体でエジプトの国力と権力が低下していたという背景から、すぐに軍事遠征を開始し、パレスチナでヒッタイト(現在のトルコを中心とした大帝国)を退け、南部の領土は現在のスーダン国境近くまで広げました。

一方、彼は芸術に深く関心を示し、テーベ(現在のルクソール)には彼の墓だけでなく、さまざまな建築物を築きました。そして、彼は40歳にも満たずに亡くなったとされ、ミイラは頭部と身体が分かれているものの、非常に保存状態が良く、彼の生前の顔がよく分かります。その後、王国は彼の息子であるラムセス2世(在位:紀元前1279年頃〜紀元前1213年頃)が引き継ぎました。

エジプト中部の聖地であるアビドスにはセティ1世によって神殿が築かれ、ここには「アビドスの王名表』」があり、歴代のファラオのカルトゥーシュ(囲まれたファラオ名)が刻まれていることから、貴重な資料となっています。

セティ1世にまつわる世界遺産はこちら!

カルナック神殿

ルクソール市街から北へ約3kmにある、古代エジプトでも最大規模の神殿。最大の神殿はアメン大神殿で、それ以外の神殿にはほとんど残存しておらず、カルナック神殿というと一般的にはアメン大神殿を示します。

歴代のファラオがアメン神殿を増築したことで知られますが、特にセティ1世は第2塔門にある大列柱室の装飾が施されていて、外壁には彼がシリアとパレスチナに遠征した際のレリーフが刻まれています。

詳細はこちら↓

王家の谷/エジプト

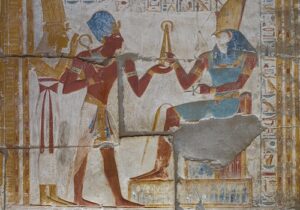

ナイル川西岸の岩山に築かれた岩窟墓群。新王国時代のファラオの墓が多く集まり、24の王墓を含めた64の墓が点在しています。セティ1世の墓は特に装飾が美しい墓の一つであるのが特徴。

そして、王家の谷で最大かつ最も深い墓の一つでもあり、17の部屋と側室のうち2つを除くすべての部屋に良好な状態で保存されたレリーフが残っています。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

セティ1世はミイラから若くして亡くなったということも分かっていて、その治世は長くはないものの、遠征を多く行ったことから、次代のラムセス2世による最盛期の土台を築いたファラオでもあります。しかし、その功績から多くの建築物を築いたものの、息子のラムセス2世の建築物の量があまりにも多くて目立たない…というのも事実。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。