ラムセス2世(在位:紀元前1279年頃〜紀元前1213年頃)は、オリエントやアフリカで多くの遠征を行って領土を広げた偉大なファラオで、今でもエジプト各地では彼の威光を示す巨大な神殿や像などが残っています。ラムセス2世とはどういった人物だったのでしょうか?

今回はラムセス2世がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ラムセス2世について具体的に理解できること間違いなし!

ラムセス2世とはどんな人物?

エジプト最盛期のファラオで「建築王」になった理由は?

ラムセス2世は、第19王朝(紀元前1293年頃 – 紀元前1185年頃)のファラオであり、父である先代のセティ1世(在位:紀元前1294年または紀元前1290年〜紀元前1279年)と共同統治の時代もありましたが、セティ1世は40前後で亡くなったと考えられ、25歳前後になると単独で統治を始めと考えられています。

当時はオリエント全体でエジプトの国力と権力が低下していたという背景から、父であるセティ1世は軍事遠征を開始し、パレスチナでヒッタイト(現在のトルコを中心とした大帝国)を退けていたものの、この地域を制圧するには至っていませんでした。

エジプトとヒッタイトの勢力の係争地であったシリア北部のアムル王国を巡って「カデシュの戦い(紀元前1286年頃もしくは紀元前1274年頃)」で壮大な戦闘が繰り広げられました。エジプトは大きな犠牲を出したものの、支配権を得ることはできず、最終的には講話条約を結んだとされます。その条文はヒッタイトの首都ハットゥシャから出土した粘土板にも記載されていて、これは世界初の平和条約とされるもの。

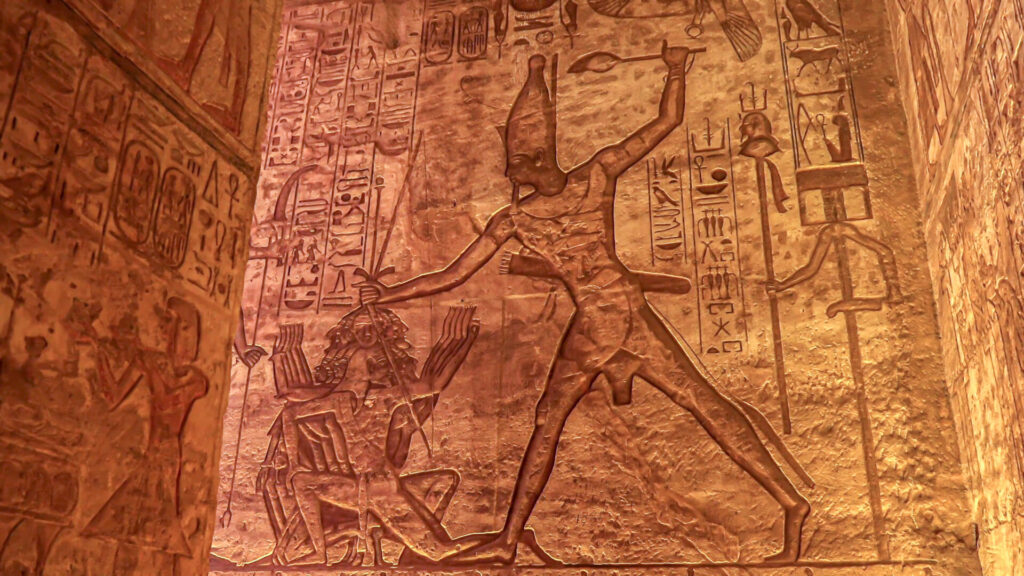

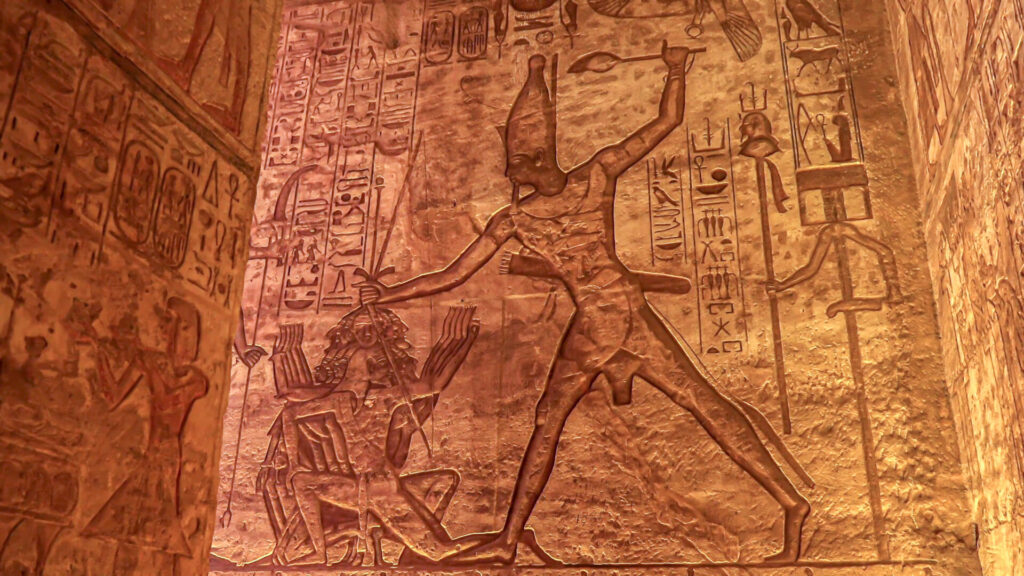

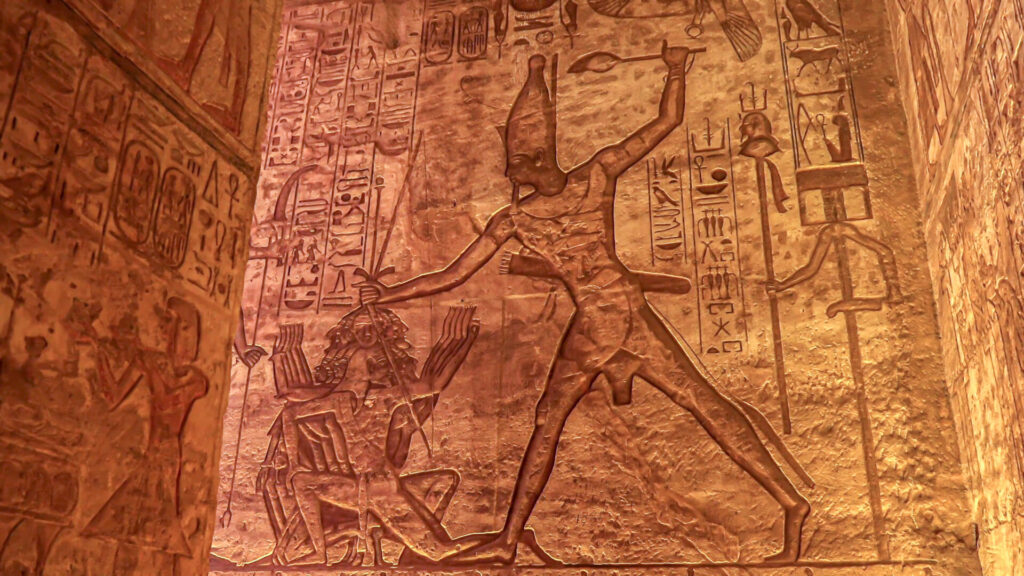

とはいえ、エジプトでは「大勝利」と報じられ、彼の築いた神殿にも勇ましい彼の姿が描かれています。そして、ヒッタイトとの戦いも続いたことからエジプト北部のデルタ地帯に「ペル・ラムセス(ラムセス市)」という新しい首都を築き、ここは30万人もの人口を誇ったとされるほど。

ラムセス2世の治世は少なくとも約67年にも渡り、安定した王朝を継続したとされますが、彼をここまで有名にしたのは、その建築事業。エジプト国内のあらゆる場所に建造物を築き、さらに既存の建築物にも彼の名前を刻ませていきました。特にエジプト南部のヌビア地方は巨大な神殿であるアブ・シンベル神殿を築いたことでも知られています。一方、王家の谷にある彼の墓は最大の面積を持ちますが、谷の鉄砲水によってほぼ崩壊。

その死因は?子どもは170名前後いた?

ラムセス2世のミイラは、1881年に発見され、身長は173cmもあったことから、生前の彼は勇ましい姿であったということが予測されるでしょう。とはいえ、死亡年齢は88〜92歳とされるそのミイラからは、関節炎を患っていたということは分かっているものの、特に病気があったという記録はなく、正式な死因は分かっていません。

そして、あまりにも統治期間が長かったことから、ラムセス2世は8人の正妃がいて、さらには側室は100名もいたことから、子どもは170名前後いたとも。とはいえ、名前が判明しているのはそれほど多くなく、多くの子どもたちは養子であったという説もあります。

ラムセス2世にまつわる世界遺産はこちら!

ラムセス2世の巨像/エジプト

メンフィスはギザから南へ約20km、ナイル川の西側に位置する遺跡。かつてはエジプト古王国時代の首都であった場所であり、新王国時代も戦略的に重要な地であることから、ラムセス2世もこの地に建造物を築きました。

しかし、現在は崩壊した像や当時の区画の一部が残るのみ。特に新王国時代のプタハ大神殿に置かれていた巨大なラムセス2世の像が横たわっていて、かつての繁栄が見られます。

詳細はこちら↓

カルナック神殿/エジプト

かつてテーベと呼ばれたルクソール市街から北へ約3kmにある、古代エジプトでも最大規模の神殿。最大の神殿はアメン大神殿で、それ以外の神殿にはほとんど残存しておらず、カルナック神殿というと一般的にはアメン大神殿を示します。

歴代のファラオがアメン神殿を増築したことで知られますが、最大の見所は、面積5000平方mを越える大列柱室で、高さ12〜21mの巨大な柱が134本もり、これは紀元前14世紀に第18王朝のアメンホテプ3世が着工し、ラムセス2世の時代に完成したもの。

詳細はこちら↓

ラメセウム(ラムセス2世葬祭殿)/エジプト

ルクソールの王家の谷がある岩山の手前にある葬祭殿。花崗岩で作られた巨大な像が並んでいます。かつては広大な葬祭殿だったと考えられますが、現在では塔門や列柱室が一部残るのみ。ラムセス2世の功績である「カデシュの戦い」のレリーフなどが残っています。

詳細はこちら↓

アブ・シンベル神殿/エジプト

ヌビア地方はエジプト南部からスーダン北部まで広がる地域であり、彼はこの地域を攻め込み、支配下にしました。神殿は紀元前1264年頃から約20年かけて建造されたと考えられ、大神殿と小神殿の2つに分けられています。

まず、大神殿の入口には、高さ22mもある4体のラムセス2世の像が並んでおり、その間には母や王妃、息子、娘の像が彫られています。しかし、正面左から2体目の像は地震により崩壊。1960年代になるとアスワン・ハイ・ダムの建設計画により、移設されることになりました。もともと遺跡があった場所から北へ60m先の丘の上へ移動。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

ラムセス2世は各地で彼の名前が刻まれた建築物が多いことから「自己顕示欲が強い」とされます。そうはいえど、実際に彼の治世はエジプトでも繁栄した時代でもあったので、やはり偉大なファラオと言えるでしょう。とはいえ、カデシュの戦いは「完全に勝利した」とはいえないのですが…壁画はまるで「勝利」したかのように見えるということもあり、少し話を盛るタイプだったのかもしれませんね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。