十字軍というと、キリスト教徒たちが「イエス・キリストが磔刑にされたとされるエルサレムを奪還するために起こした遠征」を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際には十字軍はエルサレム奪還という単純な「宗教戦争」ではなく、東西ヨーロッパや中東諸国のさまざまな背景が絡み合った複雑な遠征でした。

今回は十字軍をテーマに世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、十字軍について具体的に理解できること間違いなし!

十字軍とは?

基本的に十字軍とは「キリスト教徒による遠征軍」を意味します。一般的には11世紀末から13世紀にかけて、おもにヨーロッパ西方のキリスト教勢力が組織し、聖地エルサレムをイスラム勢力から奪還しようとした軍事活動を指すもの。

十字軍を英語でいうと?

英語では「Crusade(クルセイド)」と呼ばれます。この語源は、ラテン語で「十字架」を意味する”crux”に由来しており、兵士たちが胸に十字架の印をつけて戦ったことにちなんでいます。これは「正義の味方」という意味を持つのも特徴。

十字軍は「軍隊」であると同時に「軍事遠征」を示す

「十字軍」とは、宗教的な目的のために織された軍隊であり、大規模な軍事遠征も示します。よって、聖地奪還という目的もあるますが、どちらかというと「征服活動」に近いものでした。彼らはローマ教皇の呼びかけによって結集した騎士や農民たちであり、キリスト教徒ではあるものの、目的のためにイスラム勢力や異教徒に対して武力行使を行う軍隊という側面のほうが強かったのです。

歴代の十字軍

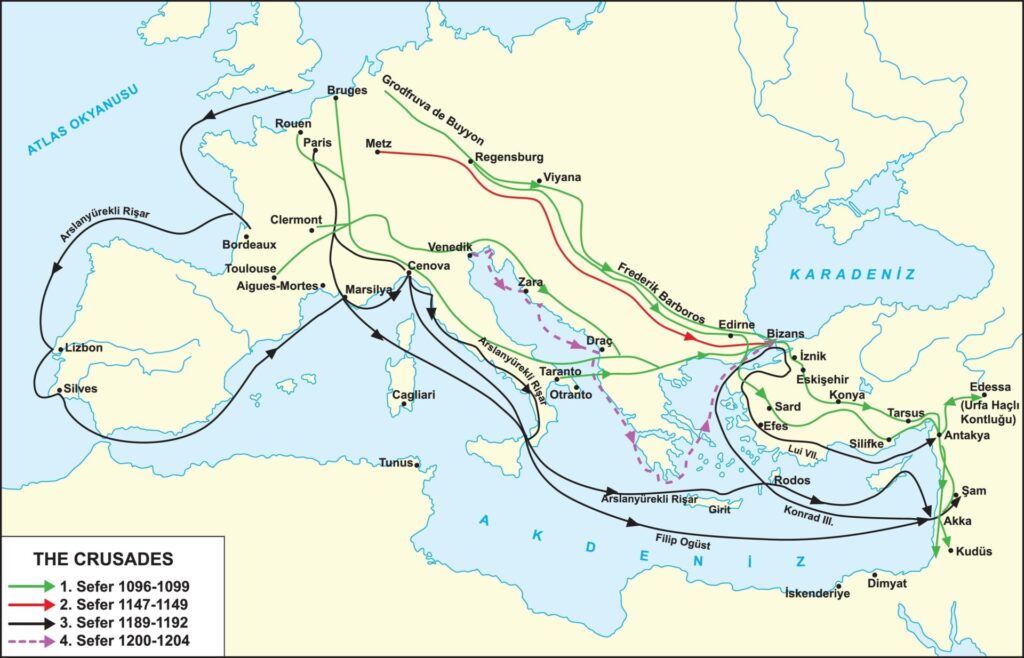

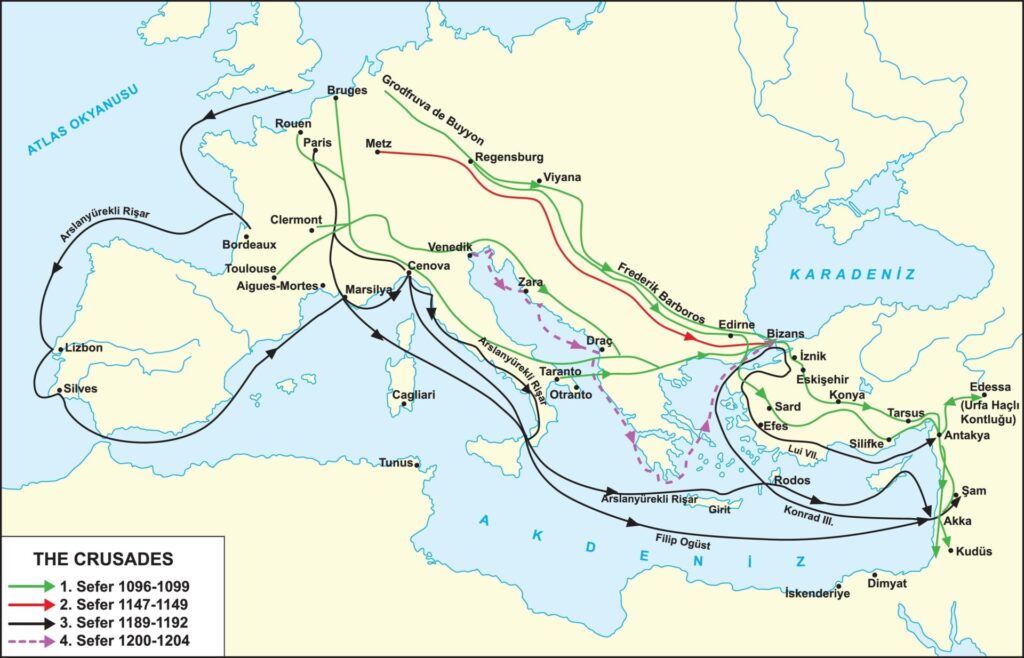

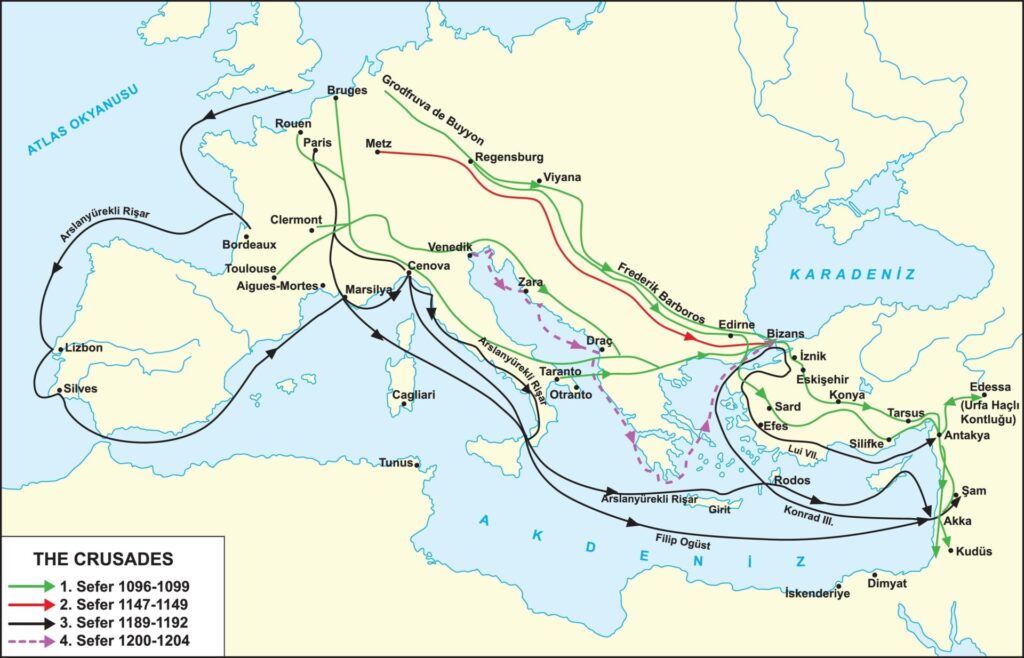

十字軍は歴史上何度も組織され、エルサレムを中心としたパレスチナをキリスト教徒から奪い取るために、さまざまな展開を見せました。

もともとは東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の皇帝アレクシオス1世コムネノス(1048年/1056年〜1118年)が、イスラム王朝であるセルジューク朝にアナトリア半島(現在のトルコ一帯)を占領されたため、ローマ教皇に救援を依頼したことが発端であるものの、その後はエルサレム奪還だけが目的地ではなく、その時の情勢によって遠征の目的が異なるというのが特徴でした。

第1回十字軍

1095年にローマ教皇ウルバヌス2世がキリスト教徒に対し、軍事行動を呼びかけた遠征軍。1096年に始まり、1099年にエルサレムを奪還することに成功しました。最も成果を上げた遠征とされ、地中海東岸に残った貴族や指導者たちによってエルサレム王国、エデッサ伯国、トリポリ伯国、アンティオキア公国という十字軍による国家が形成。

第2回十字軍

以前として、イスラム勢力はパレスチナに残り続け、エデッサ伯国の陥落に対する救援を目的として結成。1147年から1149年にかけて遠征軍が送られるものの、統率が取れず、失敗に終わりました。

第3回十字軍

エジプトを中心としたアイユーブ朝のサラーフッディーン(サラディン)が約90年ぶりにイスラム勢力がエルサレムを奪還。そのため、1189年から1192年にかけて、イングランド王リチャード1世(獅子心王)、フランス王フィリップ2世、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世が参加しました。サラディンとの戦いで一部の領土を回復しましたが、エルサレム奪還には至らず、休戦協定を結んで終了。

第4回十字軍

ローマ教皇インノケンティウス3世により結成され、1202年に開始しましたが、渡航費が少なく、途中で地中海の街を略奪し続け、目標であるエルサレムとは関係のないコンスタンティノープル(東ローマ帝国の首都)を占領してしまいました。そして、指導者たちによるラテン帝国(1204〜1261年)が形成され、これにより東ローマ帝国が一時的に滅んでしまいます。

第5回十字軍

1218年から1221年にかけて行われました。イスラム教勢力の中心地であるエジプトを攻める作戦でしたが、内部で統率が取れず、失敗に終わりました。

第6回十字軍

神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世による遠征(1228〜1229年)です。戦闘ではなく平和条約によって、一時的にエルサレムを取り戻しました。しかし、彼はカトリック教会を破門されたため、逆にフリードリヒ2世のための十字軍が行われてしまうという結果に。これにより1244年までエルサレムをキリスト教勢力が確保します。

第7回十字軍

1244年にエルサレムがイスラム教徒によって陥落したため、フランス王ルイ9世(聖王)が1248年から1254年にかけて行った遠征のこと。目的はエルサレムではなく、エジプトを攻めたものの、彼は捕虜となり、大きな敗北を喫することとなります。

第8回十字軍

1270年に再びルイ9世が率いたものの、彼はチュニスで病没し、遠征は失敗に終わりました。

第9回十字軍

1268年にはアンティオキア公国がイスラム教徒によって滅ぼされたため、1271〜1272年にイングランドの王子エドワード(後のエドワード1世)が現在のアッコーに向かうも、当時エジプトを支配していたマムルーク朝には勝てず、ほとんど成果を上げることなく終了しました。

その真の目的は?

表の目的

ローマ教皇によってヨーロッパ各地から集められたため、公に掲げられた目的は「イスラム勢力からの聖地エルサレムの奪還」ではありました。本来は聖地奪還という宗教的熱意に基づく遠征ではあったのですが、徐々に聖地を脅かすイスラム勢力の撃退となっています。

それもあり、西ヨーロッパでは異国への遠征や戦争においては今でも「十字軍」という表現が使われ、正当性を高めるキーワードになっています。

裏の目的

しかし、実際にはローマ・カトリック教会を中心とした東方世界への植民活動という側面があり、聖地でのキリスト教国家の建国というのは封建貴族たちの余剰人口問題の解決策でもありました。さらには、11世紀以降に盛んとなるヴェネツィアやジェノヴァによる地中海交易は、十字軍による輸送や補給、経由地の確保によって発展していった結果でもあり、これが東方の文化を吸収し、ルネサンスへと繋がっていったのです。

世界遺産マニアの結論と感想

十字軍とは、もともとはキリスト教勢力による聖地奪還を目的とした遠征でしたが、その狙いは非常に複雑なものでした。人口が増加したヨーロッパ社会の出口として、「移民政策」のような役割を果たし、また東ローマ帝国の衰退を招き、西ヨーロッパにイスラム世界の進んだ技術や文化が流入したという点では、歴史の転換点でもあったのです。これが後のイタリア・ルネサンスの土壌となったともいえるでしょう。

ただし、13世紀以降はイスラム勢力が再び優勢となり、十字軍運動そのものは衰退していきました。それでも、十字軍は中世から近世への大きな歴史的転換点となったことは間違いありません。

しかし、十字軍によって兵士だけでなく、住民を含めて多くの人々が犠牲となったのは事実です。2001年には当時のローマ教皇であったヨハネ・パウロ2世が正式に十字軍について謝罪しました。十字軍というのは単純に「聖地奪還」という行為だけでは語れない、キリスト教やイスラム教の側面だけでなく、さまざまな視点で見る必要がある事柄ですね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。