孔子廟とは、孔子(紀元前552年または紀元前551年〜紀元前479年)を祀る廟(霊廟)のこと。とはいえ、孔子だけではなく、儒家の偉人も多く祀られいて、儒学を学ぶ場でもありました。今回は孔子廟を世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、孔子廟について具体的に理解できること間違いなし!

孔子廟とは?中国がルーツ

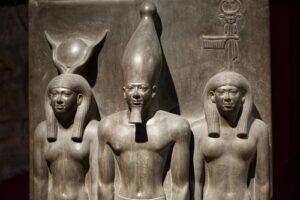

孔子は魯国(現在の中国・山東省)生まれの政治家でもあり、哲学者でもり、儒家の始祖でもあった人物。儒教は中国文化に多大な影響を与え、孔子は国を統べる存在であった皇帝にも尊敬されてきました。彼は魯で亡くなり、その偉業を称えるために霊廟が築かれ、その後、歴代皇帝によって孔子にまつわる建造物が建造・再建。これは中国では「孔廟」と呼ばれ、儒教の総本山として信奉されています。

その後、儒教が広まるにつれ、中国全土だけでなく、各地に孔子廟が建設されていきます。特に台湾では、台南孔子廟や台北孔子廟が有名で観光地になっているのも特徴。

孔廟の詳細はこちら↓

日本の孔子廟といえば「長崎孔子廟」が有名

日本各地に孔子廟が築かれていますが、多くは儒学の学校に付随して建造されているのが特徴。東京では江戸時代に昌平坂学問所(しょうへいざかがくもんじょ)という幕府直属の教育機関に併設された「湯島聖堂」が有名です。とはいえ、これは日本人によって築かれたもの。

「長崎孔子廟」は、1893年に清国と在日華人によって建てられた日本唯一の中国式の孔子廟。現在のものは戦後に再建され、中国の孔廟ほどではないですが、中国の職人によって細部まで極彩色の伝統様式が施されています。本場の孔子廟と同じく、大成殿(本殿)では孔子の像が祀られ、72賢人石像が並んでいるのが特徴。背後には「中国歴代博物館」も併設されています。

世界遺産マニアの結論と感想

孔子廟は、孔子を祀る儒教の聖地であるのと同時に、学問の中心として発展してきました。その一方、孔子や儒教の偉人を祀る聖地でもあり、文化の拠点となっているともいえますね。長崎の孔子廟では「孔子祭」などのイベントが開催され、中国文化に触れることができるというのも特徴です。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。