アクバル(1542〜1605年)はムガル帝国(1526〜1539年・1555〜1858年)の第3代皇帝。アラビア語で「偉大」を意味する名前であり、領土を大きく拡大し、行政制度を整備して帝国の基盤を強固にしたことから今でも人気が高い皇帝です。アクバルとはどういった人物だったのでしょうか?

今回はアクバルがどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、アクバルについて具体的に理解できること間違いなし!

アクバルとはどんな人物?

1542年に西インドのシンド地方・ウマルコートで第2代皇帝であり、父であったフマーユーンの息子として生まれました。1556年にフマーユーンが急死し、13歳で即位。初めは宰相バイラム・ハーンが後見人として実権を握りましたが、後にアクバル自身が権力を掌握。1556年の「パーニーパットの戦い(第二次)」でスール朝の残党を破り、帝国の基盤を固めました。

北インドのラージプートを征服する一方でヒンドゥー教徒の王女と結婚し、異宗教間の融和を図りました。そして、1570年代にはベンガル・ビハールを遠征し、東部インドを支配下に置きます。1590年代にはデカン高原(中央インド方面)にも進出。

ムガル帝国はイスラム国家でありましたが、アクバルは宗教的寛容を推進し、1564年にはジズヤ(非ムスリムへの人頭税)の廃止。さらに官僚や軍人に位階(マンサブ)を与え、軍事力を保証するマンサブダーリー制度も導入し、ムガル帝国を支えました。

そして、世界遺産に登録されているファテープル・シークリーという新都市を建造し、一時的に遷都。美しい宮殿を建設しました。さらにその後、首都をラホールへと移し、ここにも宮殿や庭園などを築いています。最終的には元の首都であったアーグラへ戻るものの、晩年は息子ジャハーンギール(後の第4代皇帝)との対立もありましたが、最終的には和解。1605年にアーグラで病死しました

アクバルにまつわる世界遺産はこちら!

アーグラ城塞/インド

首都ニューデリーから南へ約200kmの位置にあるアーグラは、イスラム王朝であったムガル帝国の首都が一時的に置かれていた場所。ここの城塞はアクバルによって1565〜1573年に築かれたもの。

アーグラ城塞は二重の城壁に囲まれており、赤砂岩で築かれたことからレッド・フォート(赤い城)と呼ばれます。アクバルが築いた建築物はジャハーンギール宮殿以外はほとんど残っていませんが、インドで発展したイスラム建築の多くが見られるのが特徴。

詳細はこちら↓

チットールガル城/インド

ラージャスターン州南部にあるにあるチットールガルはかつてヒンドゥー教の王国であったメーワール王国(8〜20世紀)の首都であった場所。ここは9世紀に首都になると、城では16世紀まで独特の文化や芸術が花開きましたが、アクバルによってチットールガルは陥落。この地の人々はムガル帝国に対して激しく抵抗したことで知られます。

城にはヒンドゥー教寺院が残っていますが、ここのシンボル的存在がヴィジャイ・スタンバ(勝利の塔)。これは15世紀に近隣のマルワール王国に勝利したことを記念したもの。

詳細はこちら↓

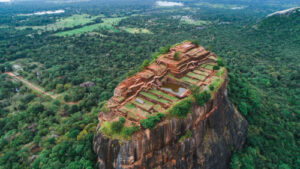

ファテープル・シークリー/インド

インド北部ウッタル・プラデーシュ州の最大都市アーグラから西へ約40kmの位置するファテープル・シークリー。ここはアクバルによって1571〜1573年にかけて設立されました。

都市は9つの門を持つ約6kmの壁で囲まれていて、宮殿や謁見の間など、皇帝にまつわる建造物が並ぶ「宮廷地区」と、モスクや霊廟などが並ぶ「モスク地区」の2つに分けられています。しかし、深刻な水不足と酷暑のため、わずか14年で現在のパキスタン北部に位置するラホールへと首都機能は移転してしまいます。

詳細はこちら↓

ラホール城/パキスタン

ラホールの街の北西に位置する広大な城塞。城の起源はよく分かっていませんが、11世紀のガズナ朝時代の硬貨が発見されたことから、少なくともこの頃には人が住んでいたと考えられています。その後、城はモンゴル帝国やティムール帝国によって破壊。16世紀後半にアクバルが、ここを都とするとラホール城も再建されました。

アクバルの時代には赤い砂岩やレンガなどを使って建造され、この時代の建築物は「ダウラト・ハーナイェ・ハーソ・アーム(謁見の間)」などが残ります。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

アクバルは「偉大」というだけあり、ヒンドゥー教徒との融和政策や各地の遠征によって、ムガル帝国の黄金時代の礎を築きました。一方、彼は芸術を愛し、画家を優遇したり、音楽家を宮廷に招いたりと文化においても理解を示しました。そして、彼の築いた宮殿や城は今でも世界遺産として登録されるほどに堅固で美しく、皇帝の偉業を現在でも伝えています。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。