ルイ14世(1638〜1715年)は、ブルボン朝の3代目の王で、72年間も在位したことからフランス史上最も長い統治期間を持ちます。彼は「太陽王」として知られ、中央集権と重商主義でフランスの絶対王政を確立した王として有名。ルイ14世とはどういった人物だったのでしょうか?

今回はルイ14世がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ルイ14世について具体的に理解できること間違いなし!

ルイ14世とはどんな人物?

なぜ「太陽王」と呼ばれたのか?

1638年に国王ルイ13世と王妃アンヌ・ドートリッシュの間に生まれるも、1643年に父ルイ13世の死去したことより、わずか4歳でフランス王となりました。幼少のため、母アンヌが摂政となり、実質的な政務は宰相マザランが担当。その後、フランス国内の貴族とパリ高等法院が、マザランと王権に対抗して起こした「フロンドの乱(1648〜1653年)」を沈下させることに成功するものの、貴族に対して不信感をいだくことになります。

彼は「太陽王」と呼ばれますが、彼自身がこのように呼んだことがなく、1653年にルイ14世は宮廷バレエに出演し、太陽神アポロンの役を演じたこともあり、自身をアポロンと重ねることも多く、その絶対王政の政治スタイルから、いつしか「太陽王」という異名になったとされています。

戦争と絶対王政

1661年にマザランが死去。ルイ14世は宰相を置かず、自ら統治し、「朕は国家なり」と言ったとされています。財務総監ジャン=バティスト・コルベールが重商主義政策を推進。関税などを巧みに操作し、国内産業を振興し、フランス経済を強化しました。

ルイ14世はフランスの領土を広げるために、多くの戦争を行いました。ネーデルラント継承戦争(1667〜1668年)や仏蘭戦争(1672〜1678年)では、スペイン領ネーデルラント(現在のベルギー)などを獲得したものの、大同盟戦争(1688〜1697年)、スペイン継承戦争(1701〜1713年)では、フランスは戦果はそれほど上げられず、財政は圧迫してしまいます。

ヴェルサイユ宮殿の建造

ルイ14世は1661年からパリ郊外のヴェルサイユに宮殿を建設し始め、1682年に完成したため、宮廷をこの地に移転。これが現在のヴェルサイユ宮殿です。彼は貴族を宮廷や周囲に住まわせ、政治・文化の中心地とすることで、彼らを統制しました。宮廷では豪華な式典や舞踏会が行われましたが、これはルイ14世の権威を示す場でもあったのです。

一方、彼は庭園をこよなく愛し、「王の庭園鑑賞法」というガイドブックを発行して、民衆にも広く公開したことでも知られます。

死因は?

ルイ14世の晩年は重税のため、国民から嫌われ、家族も不幸が続き、孫のブルゴーニュ公ルイの三男アンジュー公(ルイ14世からするとひ孫にあたる)が後継者となりました。

そんな中、1715年に壊疽(えそ、身体の組織が壊死する病気)が悪化し、急速に身体が衰えていきました。当時は切断手術などの技術もなく、壊疽が原因で9月1日にヴェルサイユ宮殿にて77歳で死去。死の直前、後にルイ15世(当時5歳)に向かって「私は多くの戦争をしたが、私の真似をしてはならない」と言い残したとされます。その後、パリのサン=ドニ大聖堂に埋葬。

ルイ14世の妻は?

ルイ14世には正式な王妃が1人いるのですが、彼女の死後、秘密裏に結婚した女性が1人いました。正妻であるマリー・テレーズ・ドートリッシュ(1638〜1683年)とは、スペイン・ハプスブルク家(フェリペ4世の娘)出身で政略結婚です。1660年に結婚すると、ルイ14世は最初こそ妻を愛したものの、すぐに関心を失い、愛人を次々と作るようになりました。

その後、マントノン侯爵夫人(1635〜1719)と1683年に秘密裏で結婚します。彼女はルイ14世の公認愛人であるモンテスパン侯爵夫人の子供たちの教育係となったものの、後に恋愛関係になりました。ちなみに、ルイ14世よりも3つ年上であり、王妃にはならなかったものの、晩年のルイ14世の相談役として重要な存在でもあったのです。

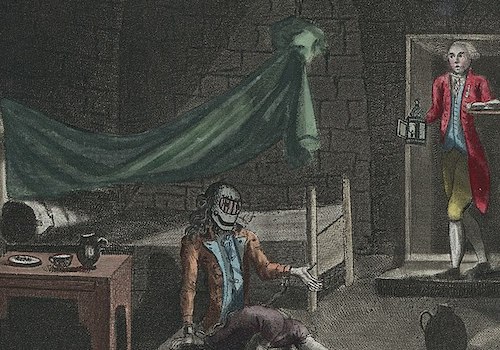

ルイ14世は双子だった?鉄仮面の伝説

よく小説や映画、舞台などで、ルイ14世に「双子の兄弟がいた」という話がよく登場しますが、これは史実ではなく、フィクション。実はこれ19世紀の作家アレクサンドル・デュマの小説『ブラジュロンヌ子爵』がルーツであり、有名な『三銃士』の物語の続き。作中にはルイ14世には双子の弟がいたとされ、兄と入れ替わる計画がされるというストーリーでした。

そして、その双子の弟は「鉄仮面の男」であり、バスティーユ牢獄で生まれてからずっと幽閉されていたという設定。ちなみに、ルイ14世の弟だったかどうかは不明ですが、「鉄仮面の男」そのものは実在していて、1687年から1703年にかけてバスティーユ牢獄に幽閉されていた囚人でした。しかし、その正体は今でもよく分かっていません。記録によると、身分が高い人物とされていますが…果たして?

ルイ14世にまつわる世界遺産はこちら!

ヴェルサイユの宮殿と庭園/フランス

パリから南西へ22kmの距離にあるイヴリーヌ県ヴェルサイユには、ルイ14世からルイ16世まで暮らした豪華な王宮があります。ルイ13世の狩猟の館があった場所に1661年に着工し、1682年に完成したものの、その後、増改築が続き、建設が完了したのはなんと18世紀になってから。

この宮殿で最も有名な部屋である「鏡の間」は高級品であった鏡を多用し、窓から光が差し込むと鏡に光が増幅され、室内のシャンデリアなどが光でキラキラと輝くという構造。贅を尽くした宮殿はヨーロッパで最も優雅な宮殿となり、フランス・バロック様式の最高傑作となりました。

詳細はこちら↓

ミディ運河/フランス

ミディ運河はフランス南西部のトゥールーズから地中海に面したトー湖まで全長360kmの運河のこと。1667〜1694年の間に建造。フランスはこの運河の完成により、産業革命への道を開いたとも言えるほど。計画を実行したピエール=ポール・リケは工学者であり、塩税徴収人として成功したことから、ルイ14世から許可を得て建設を始めました。

ミディ運河を築いたエリアは起伏が多く、水道橋を作ったり、トンネルを掘ったり、水門を作るなど、当時の最先端の技術力をつぎ込んで作られたもの。特にマルバ・トンネルという世界初の運河用トンネルは全長16mにも及びます。

詳細はこちら↓

ルーヴル宮殿(美術館)/フランス

現在は美術館として利用されているルーブル宮殿は、もともとセーヌ川右岸に建造されたフランス王室の宮殿でした。16世紀にフランソワ1世(在位:1515〜1547年)がルネサンス様式の宮殿に改装すると壮麗な建築物へと変化します。

17世紀にルイ14世の時代も、建築家ルイ・ル・ヴォーによって、ルーブル宮殿はさらに拡張していき、現在のシュリー翼も拡張されていきました。しかし、ルイ14世は1683年にパリの南西部にあるヴェルサイユ宮殿へと移ると、ここは芸術家たちのアトリエとして提供されることに。

詳細はこちら↓

アンヴァリッド(廃兵院)/フランス

パリ7区にある旧軍病院で、正式名称は「オテル・デ・ザンヴァリッド」。ここは1674年にルイ14世によって戦争で傷ついた兵士を看護する施設として建造されたもので、今でも傷痍軍人(しょういぐんじん)が暮らしています。

1677年にバロック様式の教会が建造され、1706年頃に完成。ここは兵士の教会とドーム教会に分けられています。

詳細はこちら↓

フォンテーヌブローの宮殿と庭園/フランス

パリから南西に約70km。フォンテーヌブローの広大な森には、12世紀からこの地に狩猟用の小屋があり、歴代の王のお気に入りの場所でもありました。宮殿の建設はフランソワ1世(1494〜1547年)によって1528年に始まり、19世紀まで増改築が行われてきました。宮殿は不規則な構造をしており、約1500の部屋も持つ、フランスでも最大級の宮殿となっています。

ルイ14世は、1598年に制定された「ナントの勅令(プロテスタントへの信仰の自由を認めた勅令」を廃止した際は、ここで著名したため「フォンテーヌブローの勅令」と呼ばれます。

詳細はこちら↓

トカイのワイン産地の歴史的・文化的景観/ハンガリー

ハンガリー北東部のティサ川流域のトカイ地方。ここは「貴腐ワイン」と呼ばれる、ボトリティス菌によって糖度が高まったブドウで作られた甘いワインの発祥の地でもあります。

トカイで作られるものはアスーワインと呼ばれ、フランス国王ルイ14世が「ワインの王」と絶賛したというほどに品質が高く、標高250mの丘陵地帯に残る27もの集落が登録され、ブドウ畑や農場、ワインセラーなど、1000年以上に渡って現在もワイン生産の伝統が残っています。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

ルイ14世の「太陽王」と呼ばれるだけあり、絶対王政の代表的存在である彼の治世はフランス史において最も輝かしい時代のひとつとされます。その一方で、度重なる戦争による財政破綻や、重税によって庶民の不満の原因ともなりました。後にルイ16世時代になると財政危機を生み、フランス革命(1789年)の遠因となったとも言えるでしょう。

しかし、ルイ14世はフランスで最も美しいヴェルサイユ宮殿を建造し、芸術を深く愛したことから、現在の「フランス」という国のブランドには大いに貢献したとも言えますね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。