ヴァスコ・ダ・ガマ(1460年頃〜1524年)は、ポルトガルの探検家であり、ヨーロッパからインドへの海路を開拓し、ポルトガルのアジア進出の基盤を築きました。航路の開拓によって、ポルトガルはインド洋交易の支配権を確立することになり、ヨーロッパにおける経済的・政治的優位を獲得します。ヴァスコ・ダ・ガマとはどういった人物だったのでしょうか?

今回はヴァスコ・ダ・ガマがどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ヴァスコ・ダ・ガマについて具体的に理解できること間違いなし!

ヴァスコ・ダ・ガマとはどんな人物?

前半生と当時のポルトガル

彼の前半生は記録が残っておらず、詳しいことはわからないのですが、1460年ころにポルトガルのシーネスで生まれ、父であるエステヴァン・ダ・ガマは役人で若い頃から宮廷に出入りしていたとは考えられます。当時のポルトガルは大航海時代に突入し、1488年に探検家バルトロメウ・ディアスがアフリカ南端の喜望峰(現在の南アフリカ)に到達し、インドへの航路の可能性が示されていました。

そして、1492年にスペインの支援を受けたクリストファー・コロンブスが西廻り航路を開拓したため、ポルトガル王のマヌエル1世(1469〜1521年)はインド航路開拓に積極的でした。インドと交易するためには中東を経由する必要があったために、イスラム商人を警戒して、喜望峰からインドへ到達するためには、未知の海域の航海を成功させる必要がありました。

第1回インド航海(1497〜1499年)

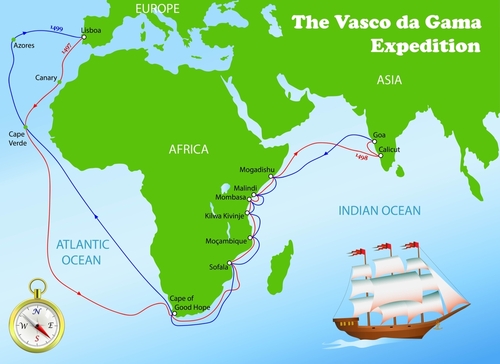

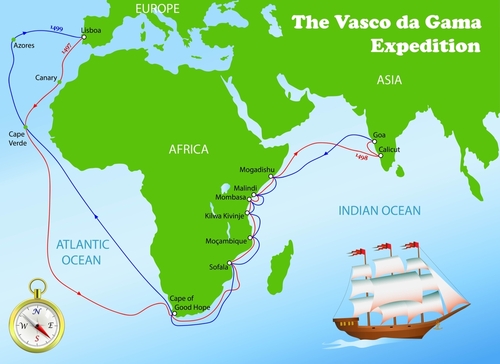

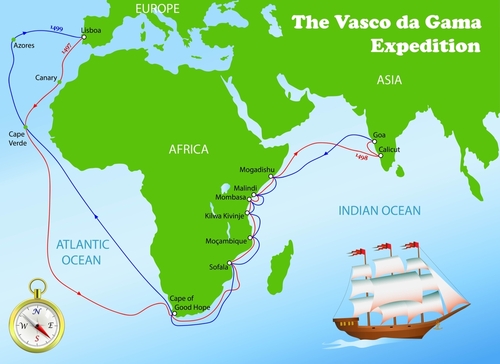

当時、ヨーロッパの香辛料貿易はヴェネツィアやオスマン帝国が独占しており、ポルトガルはこれに対抗する必要がありました。ヴァスコ・ダ・ガマはインドとの直接交易を確立するために、1497年に4隻の艦隊と約170人の乗組員とともにリスボンを出発。カナリア諸島やカーボヴェルデ諸島を経由し、喜望峰を通過すると、モザンビークやケニアのマリンディなどを経由して、1498年にインド西部のカリカット(現在のコーリコード)へ到達。

しかし、国王と会見するもヴァスコ・ダ・ガマは十分な交易品を持っておらず、反発を受けてしまい、大きな成功とはなりませんでした。とはいえ、マヌエル1世はポルトガルとインドを結ぶ海路を開拓し、歴史的な偉業を成し遂げたという点では大きく評価し、彼を「インド提督」として任命しました。この航海を記念して、世界遺産にも登録されているジェロニモス修道院を建設。

第2・3回インド航海と最期

1502年にヴァスコ・ダ・ガマは20隻以上の艦隊を率いてインドへ向かい、ポルトガル船に敵対的だったキルワ(現・タンザニア)を降伏させます。カリカットに到達後、敵対するイスラム商船を攻撃。現地の交易拠点に要塞を築くことで、インド洋でポルトガルの支配を強化し、香辛料貿易を独占する土台を作り上げます。

1524年の第3回目の航海でヴァスコ・ダ・ガマは要塞を建築するも、コチン(現在のコーチ)で死去。遺体はポルトガルに移され、現在の彼の遺体はジェロニモス修道院に葬られています。

ヴァスコ・ダ・ガマにまつわる世界遺産はこちら!

ベレンの塔/ポルトガル

リスボンの中心部から西に位置するベレン地区。正式名称は「サン・ヴィセンテの塔」で、サン・ヴィセンテはリスボンの守護聖人を示しています。5階建ての塔はテージョ川河口に1515〜1521年に築かれました。

これはインド航路を開拓したヴァスコ・ダ・ガマ(1469年頃〜1524年)の偉業を称えるために建造したもの。

詳細はこちら↓

ジェロニモス修道院/ポルトガル

リスボンの中心部から西に位置するベレン地区。修道院はリスボン港の入口にあり、石灰岩で築かれているため、外観は白亜の美しい建築物となっています。

ここは海外航路の探検を積極的に支援したマヌエル1世が、大航海時代の先駆け的存在であったエンリケ航海王子(1394〜1460年)、そしてヴァスコ・ダ・ガマの業績を称えるため、危険な航海に立ち向かう船乗りたちの精神的な支えになるように建造したとされるもの。

詳細はこちら↓

モザンビーク島/モザンビーク

モザンビーク島は、モザンビーク共和国の北東部、大陸の海岸から約4kmの距離にある石灰岩のサンゴ礁で構成される島。そもそもモザンビークという国名はこの「モザンビーク」から由来。1498年にヴァスコ・ダ・ガマがインド洋航路開拓のために訪れた後、16世紀にポルトガル領となりました。

旧市街は北側に位置していて、アラビアやヨーロッパの建築の影響を受けた石灰岩の白い町並みは今でも現役。

詳細はこちら↓

キルワ・キシワニ/タンザニア

首都ダルエスサラームから南へ約300km。海岸の近くには2つの島が浮かび、そこにはキルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの2つのイスラム都市国家の遺跡が残っています。ここはアラビア半島とインド、中国との交易で繁栄した地。

キルワ・キシワニは、9世紀から都市が発展し、13〜16世紀に大いに繁栄しました。しかし、16世紀にポルトガル人が島を支配するようになると、その後支配者が何度か変わっていき、徐々に衰退。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

ヴァスコ・ダ・ガマは、ヨーロッパとアジアを結ぶ直接貿易ルートの確立により、大航海時代を代表する探検家となりました。その一方、ポルトガルが口火を開いたことで後にスペイン、オランダ、イギリスなどがアジア進出をしたことから、ある意味でグローバル経済の始まりとも言えるでしょう。この航路の開拓によって、それまでヴェネツィアやオスマン帝国が独占していた地中海の交易ルートとは別のルートが生まれ、ポルトガルが世界経済のトップへと躍り出ることになります。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。