アレクサンドロス大王(アレクサンドロス3世、紀元前356年〜紀元前323年)は、ギリシャ北部の小国マケドニア出身の王でしたが、遠征によってインドの近くまで領土を持つ大国を築いた伝説の王でもあります。アレクサンドロス大王とはどういった人物だったのでしょうか?

今回はアレクサンドロス大王がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、アレクサンドロス大王について具体的に理解できること間違いなし!

アレクサンドロス大王とはどんな人物?

「アレクサンドロス」とはどんな意味 ?

英語名のアレキサンダーやアレクサンドラのルーツであり、古代ギリシャ語では「男たちを守る者」といったニュアンスになります。これはギリシャ神話における戦士の庇護者・女神ヘラの称号の一つで、由緒正しい名前。それもあり、古代のマケドニアだけでなく、他のエリアにもアレクサンドロスという人物はいます。

そして、紀元前356年にギリシャ北部のマケドニア王国の首都ペラで生まれた王子であった彼にもその名前が与えられました。

実はマケドニア王としてのアレクサンドロスは「3世」だった

マケドニアというのは現在は「北マケドニア」という国もありますが、もともとはギリシャ北部を指す言葉で、アルゲアス朝マケドニア王国はギリシャのポリス(都市国家)とは異なり、一夫多妻制度など、他の地域とは違う独自の文化を持っていました。

既に「アレクサンドロス」という王の名前は何名かいて、彼の叔父である「アレクサンドロス2世(?〜紀元前368年)」が存在しています。彼の父・フィリッポス2世(ピリッポス2世、紀元前382年〜紀元前336年)は王子であったものの、青年期には南部の都市国家テーバイに人質として送られ、そこで重装歩兵を中心とした最新の戦術を学びました。そして、彼によってマケドニアはギリシャでも屈指の強国へと成長させることになります。

哲学者・アリストテレスに学ぶ

アリストテレス(紀元前384年~紀元前322年)は、古代ギリシャを代表する哲学者の一つで、西洋哲学の源流ともされる大哲学者のプラトンの弟子であり、アテネで学びました。彼はマケドニアの出身者であることから、フィリッポス2世は首都のペラへ彼を招聘し、13歳のアレクサンドロスの家庭教師に。郊外に「ミエザの学園」を築き、彼に対して政治学や科学、哲学、そして、文学など、理想的な英雄になるための教育を施したのです。

特にアレクサンドロスは「ピリッポス2世から生を受けたが、高貴に生きることはアリストテレスから学んだ」というほどに師として崇め、彼の他にも貴族の子息が学友として学び、彼らは将軍だけでなく、王国の中心人物として活躍していきました。後に東方へ遠征した後も、アリストテレスに対して動物や植物を送ったりと交流は続いたのです。

東方遠征と死

もともと父フィリッポス2世がペルシャ遠征を計画していたのですが、彼は実行する前に暗殺されてしまいます。そして、20歳で即位した若きアレクサンドロスはこの計画を引き継ぎ、ペルシャを征服するという目標を掲げ、ギリシャを再統一すると紀元前335年にペルシャ遠征を開始。

遠征は約10年にも及び、結果として西は東ヨーロッパから東はインドにいたる大帝国を築くことに成功。しかし、東方遠征は、単なる軍事的な征服を越え、文化・経済、そして政治の変革をもたらしました。大王はさらなる遠征(アラビア半島の征服)を計画していましたが、バビロンにて突然の病となり、32歳の若さで亡くなりました。

アレクサンドロスの素顔は?

アレクサンドロス大王の容姿については、当時はほとんど記載がなく、彼の墓も見つかっていないので、後のローマ時代に歴史家たちによって記された伝記などで、彼の容姿が記載されている程度。彼のお抱えの彫刻家リュシッポスによる胸像はオリジナルは残っていないものの、複製であればパリのルーブル美術館に残っています。後の時代の硬貨と同じく、「まっすぐな鼻、わずかに突き出た顎、厚い唇、深く沈んだ目」で作られているので、イメージ通りの凛々しい顔立ちだったのでは?と考えられますね。

生前の姿は、世界遺産にも登録されているアイガイのフィリッポス2世の墓にあるフレスコ画だけ残っていて、はっきりとした顔立ちは分からないものの、狩猟の様子が描かれ、これも勇ましい姿。よく物語では、オッドアイ(虹彩異色症)とされていますが、これは後世の物語で触れられているだけで、記録には残っていません。

アレクサンドロスの配偶者は?

アレクサンドロス大王は、32歳で亡くなったため、数は多くはありませんが、記録だけで3人の配偶者がいます。まずは、バクトリア地方(現在のアフガニスタン付近)を征服した際に、貴族の娘であったロクサネと結婚しました。これはあくまでもバクトリアや中央アジアの部族との同盟の強化のためでもありますが、彼女はその後も遠征に同行し、ロクサネとの間に一人の息子(アレクサンドロス4世)をもうけたことから、初めての妻だけに仲は良かったとされます。

しかし、その後、バビロンに戻ると、アレクサンドロス大王は、ペルシア王ダレイオス3世の娘・スタテイラ2世、さらには先代の王アルタクセルクセス3世の娘・パリュサティスとも結婚するものの、紀元前323年に大王が亡くなると、ロクサネによって彼女たちは殺害されてしまいます。そのロクサネもマケドニアで保護されたものの、大王の部下であり、王位を狙っていたカッサンドロスに殺害。

アレキサンドロス大王の死因は?

アレクサンドロス大王はバビロンにて、アラビア遠征を計画していたものの、祝宴の最中に倒れてしまい、10日ほど熱にうなされ、紀元前323年6月10日、32歳で崩御してしまいます。その死因は、遺体などが発見されていないので、はっきりとは分かっていません。ローマ時代の歴史家プルタルコスは酒の飲み過ぎという記録があることから、酒好きのため、アルコール中毒になったと考えられますが…詳細は不明。

他にも暗殺説もあるものの、これは根拠に乏しく、どちらかというと感染症説が有力。マラリアであったという可能性もあるものの、最近の研究者は歴史書に記載された症状から西ナイルウイルスによる「ウエストナイル脳炎」だったという学説を唱えています。

死後は「イスカンダル 」伝承として残っていく

我々の知っているアレクサンドロス大王のイメージは「アレクサンドロス・ロマンス」が起源で、後世に物語として語られたもので、特に中東ではアラビア語・ペルシャ語で「イスカンダル」と呼ばれ、語り継がれました。

そして、イスラム教の聖典であるコーランでは、「ズー・アル=カルナイン(双角の者)」という人物が登場しますが、これはアレキサンドロスを示すとされ、それもあり、イスラム教徒の男性名においても「イスカンダル」は多く見られ、人気はあります。

アレクサンドロス大王にまつわる世界遺産はこちら!

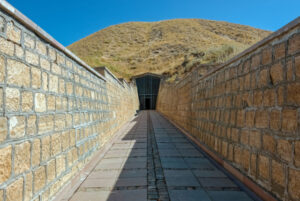

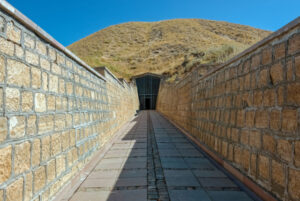

アイガイ(現在名ヴェルギナ)の古代遺跡/ギリシャ

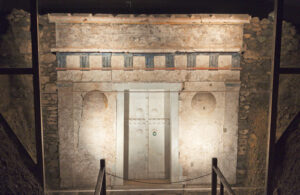

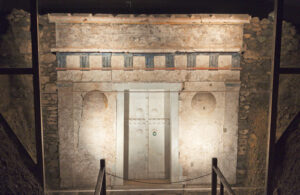

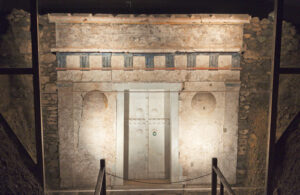

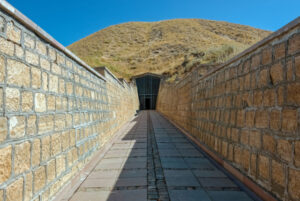

ギリシャ北部の中央マケドニア地方のヴェルギナ村にあり、この地方の中心テッサ二ロキから南西に約80kmの位置にあります。ここはかつてはアイガイ(エゲ)と呼ばれる都市とされ、アルゲアス朝の首都と推定される場所。

丘陵地の南側には宮殿や劇場、アゴラ(広場)跡などが残り、北側には紀元前11世紀から続く300基以上の墳墓が残っています。そのうちの一つは研究の結果、アレクサンドロス大王の父であるフィリッポス2世の墓とされ、壁画には若き日のアレクサンドロス大王も描かれています。

詳細はこちら↓

ゴルディオン/トルコ

トルコの首都アンカラから南西へ約70kmの位置にある遺跡で、「ゴルディオン」とは、アナトリア半島を支配していたヒッタイト帝国(紀元前16世紀〜紀元前1180年)が崩壊した後、紀元前12世紀にこの地を支配したインド・ヨーロッパ語族のフリギア人によって築かれたフリギア王国の首都であった場所。

紀元前4世紀にアレクサンドロス大王がこの地を訪れ、長年解くことができず、断ち切った者はアジアの王になるという「ゴルディアスの結び目」を見事に断ち切ったという伝説でもよく知られます。

詳細はこちら↓

ティルス/レバノン

首都ベイルートから南に83kmの位置にあるティルスは、かつてカルタゴなどの植民都市を地中海各地に築くほどに繁栄した都市でした。なんと紀元前2750年前に設立されたとされ、世界でも長い歴史を持つ都市の一つ。

紀元前4世紀にアレクサンドロス大王によって支配されるも、その頃のティルスの街は海に沈んでしまい、現在の「ティルス」として残る遺跡はローマ時代に建造されたもの。

詳細はこちら↓

ペルセポリス/イラン

ペルセポリスは、イラン南部のファールス州の高原に位置する広大な遺跡。州都であるシーラーズから北東へ60kmに位置していて、ペルシャ語では「タフテ・ジャムシード」と呼ばれています。帝国を拡大したダレイオス1世が、遺跡の北東にあったパサルガダエから遷都し、築いた都です(実際の行政としての首都はスーサであり、ここは宗教的な首都と考えられているもの)。

アレクサンドロス大王の東方遠征によってペルセポリスも廃墟となり、それ以降は再興されることはありませんでした。

詳細はこちら↓

タキシラ/パキスタン

タキシラの遺跡は、パンジャーブ州にあり、首都イスラマバードから北西へ約40km。ここは中国とヨーロッパを結ぶシルクロードの中継地でした。タキシラは紀元前6世紀に遡る都市遺跡であり、インド方面の仏教の中心地として紀元5世紀まで栄えました。

ここはインド遠征の際に立ち寄ったということが、アレクサンドロス大王の東方遠征記でも記録されているものの、その痕跡は残ってはいません。

詳細はこちら↓

スーサ/イラン

イラン南西部にあるフーゼスターン州のシューシュは、かつてスーサと呼ばれ、紀元前4500年前から都市が存在したというほどに歴史の深い都市。紀元前6世紀にアケメネス朝ペルシャの開祖キュロス2世に占領されると、彼はイラン中央部にあったパサルガダエからここへ遷都しました。

紀元前324年にはアレキサンドロス大王がこの地でマケドニア軍の家臣と征服部族との結婚式「スーサの合同結婚式」を行った場所としても有名。

詳細はこちら↓

バビロン(遺跡)/イラク

遺跡としてのバビロンは、バグダッドの南約85kmに位置する古代都市。紀元前3000年には既に人がここで住んでいて、メソポタミア文明でも最大の集落の一つでした。

紀元前6世紀にアケメネス朝ペルシャによって支配されるも、東方遠征によってマケドニアによって支配され、ここは教育と商業の中心地となりました。しかし、大王が紀元前323年に亡くなると、ディアドコイ戦争が発生し、衰退してしまいます。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

アレクサンドロス大王は当時としては最先端の教育を受け、その軍事的才能もあってか、たったの10年程度で「世界征服者」となった稀に見る指導者。しかし、彼の死後、彼の広大な帝国は後継者争い(ディアドコイ戦争)によって分裂してしまいますが、彼の思想はやがてヘレニズム文化として残り、征服地では今でも伝説として語り継がれています。彼自身は軍人としての偉大さだけではなく、経済・社会の革命まで行ったという点では、恐ろしいほどに未来が見えていたリーダーだったのではないでしょうか。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。