2020年に申請し、2021年に登録された世界遺産はどの国のどんな遺産だったのでしょうか?

ここでは、2020年に申請し、2021年に登録された22の世界遺産を世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、2020年に登録された世界遺産について詳しくなること間違いなし!

※こちらは新規で登録された遺産で、拡大登録は含んでいません。2020年には世界遺産が開催されなかったため、これらは2021年の第44回世界遺産委員会で2021年分と合わせて登録されたもの。

目次

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島/日本

画像素材:写真AC

画像素材:写真AC九州南部から台湾の東部まで約1200kmにも渡って、まるで鎖のように島々が点在する琉球諸島。世界遺産として登録されてるのは、鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県北部(国頭村、大宜味村、東村)、西表島の4つのエリアです。

ここは固有種の割合が非常に高いというのが特徴で、特に日本の陸生脊椎動物の約57%が生息。固有種であるがゆえに、アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ、オキナワトゲネズミなど、IUCNリストに記載された絶滅危惧種も見られ、それぞれの保護区ともなっています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい 鹿児島県・沖縄県の世界自然遺産「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」とは?世界遺産マニアが簡... 南九州から台湾東部まで島々が点在する琉球諸島。島々には、アマミノクロウサギやイリオモテヤマネコなど絶滅危惧種に登録された生物がいくつも生息していることで有名ですね。ところで、なぜこれらは世界遺産に登録されたのでしょうか?意外と知ってそうで知らない! ここでは、今回は奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、これらの島々について詳しくなること間違なし! 泉州 : 宋・元時代の中国における世界のエンポリウム/中国

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstock中国南東部・福建省の南部にある泉州。ここは宋と元の時代(10〜14世紀)には、中国の玄関口であり、国際都市でもありました。「エンポリアム」は「商業の中心地」という意味もあるように、ここは中国の玄関口であり、国際都市でもありました。泉州は、川と海が交わる位置であり、水陸のネットワークにも適した地でもあるのが特徴。

多くのアラブ商人が訪れたのように、中国式のイスラム教施設を含め、さまざまな宗教の建築物も見られます。さらに巨大な灯台や橋など、海上貿易で繁栄した様子は現在でも残存。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい 中国の世界遺産「泉州 : 宋・元時代の中国における世界のエンポリウム」とは?世界遺産マニアが解説 中国南東部・福建省の南部にある泉州。ここは宋と元の時代(10〜14世紀)には、中国の玄関口であり、国際都市でもありました。ここには中国のイスラム教施設を含め、さまざまな宗教施設が見られ、さらに巨大な灯台や橋など、海上貿易で繁栄した様子を現在に残しています。 ここでは泉州 : 宋・元時代の中国における世界のエンポリウムがなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、泉州について詳しくなること間違なし! ゲボル(韓国の干潟)/韓国

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockゲボルとは、韓国語で「干潟」を示す言葉。韓国の南西部に残る海岸には、新安干潟・高敞干潟・宝城-順天干潟・舒川干潟の4つの干潟が点在し、ここには絶滅危惧種を含む2150種の動植物が見られます。

ゲボルには生物多様性が見られ、絶滅危惧種22種を含む、2150種の動植物が生息していることでも有名。そして、世界的にも有名な渡り鳥の生息地となっていて、その数は118種類も確認されています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい 韓国の世界遺産「ゲボル(韓国の干潟)」とは?世界遺産マニアが解説 ゲボルとは「干潟」を示す言葉。韓国の南西部に残る海岸には、新安干潟・高敞干潟・宝城-順天干潟・舒川干潟の4つの干潟が点在し、ここには絶滅危惧種を含む2150種の動植物が見られます。そして、合計で118種もの渡り鳥が見られ、ここは渡り鳥の重要な生息地として有名。 ここではゲボル(韓国の干潟)がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ゲボルについて詳しくなること間違なし! ケーンクラチャン森林保護区群/タイ

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockケーン・クラチャン国立公園は、マレー半島北側のミャンマーのタニンダーリ地方に面していて、ここはペッチャブリー県とプラチュワップキーリーカン県にまたがり、面積は2900平方kmを越える広大な公園。

インドシア半島はもちろん、ヒマラヤ山脈やスマトラ島の生態系の中間に位置しているため豊かな生態系が見られます。絶滅危惧種は8種類見られ、シャムワニやドール、バンテン、アジアゾウ、エミスムツアシガメなどが生息。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい タイの世界遺産「ケーンクラチャン森林保護区群」とは?世界遺産マニアが解説 タイ西部に位置していて、ミャンマーとの国境近くにあるケーンクラチャン国立公園は、インドシア半島はもちろん、ヒマラヤ山脈やスマトラ島の生態系の中間に位置していて豊かな生態系が見られます。絶滅危惧種は8種類見られ、シャムワニやドール、バンテン、アジアゾウ、エミスムツアシガメなどが生息。 ここではケーンクラチャン森林保護区群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ケーンクラチャン森林保護区群について詳しくなること間違なし! テランガーナ州のカーカティーヤ・ルドレシュワラ(ラマッパ)寺院/インド

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockインド中央部テランガーナ州の州都ハイダルバードから北東へ約210km。湖のほとりにポツンと位置するのが、カーカティーヤ・ルドレシュワラ寺院です。通称はラマッパ寺院。

これは13世紀にインド東部を支配していたカーカティーヤ朝のガナパティ・デーヴァ王の将軍レチャーラルドによって建造されたヒンドゥー教寺院。ここは重厚な建築物であるものの、水に浮くレンガを使用していたり、華美な装飾が見られたりと、独特の建築様式が見られるのが特徴です。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい インドの世界遺産「テランガーナ州のカーカティーヤ・ルドレシュワラ(ラマッパ)寺院」とは?世界遺産... インド中央部にあるルドレシュワラ寺院は、通称ラマッパ寺院と呼ばれています。これは13世紀にインド東部を支配していたカーカティーヤ朝のガナパティ・デーヴァ王の将軍レチャーラルドによって建造されたヒンドゥー教寺院。ここは重厚な建築物であるものの、水に浮くレンガを使用していたり、華美な装飾が見られたりと、独特の建築様式が見られる寺院です。 ここではテランガーナ州のカーカティーヤ・ルドレシュワラ(ラマッパ)寺院がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、カーカティーヤ・ルドレシュワラ寺院について詳しくなること間違なし! イラン縦貫鉄道/イラン

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockイラン縦貫鉄道は縦断鉄道とも呼ばれ、イラン北部のカスピ海にあるバンダル・トルカマンと南西部にあるペルシャ湾のバンダレ・エマーム・ホメイニーまで接続するという広大な鉄道路線です。

標高の高い山脈や高原、森林、平野など、さまざまな地形を通る路線で、中には螺旋状のトンネルやループ橋など、外国企業によって建造されたもので、路線は今でも現役で使用されています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい イランの世界遺産「イラン縦貫鉄道」とは?世界遺産マニアが解説 イラン縦貫鉄道はとは、イラン北部のカスピ海と南西部のペルシャ湾までを結ぶという約1394kmの鉄道路線。ここは標高の高い山脈や高原、森林、平野など、さまざまな地形を通る路線で、中には螺旋状のトンネルやループ橋など、国際的な建築会社によって建造され、路線は今でも現役で使用されています。 ここではイラン縦貫鉄道がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、イラン縦貫鉄道について詳しくなること間違なし! ヒマー・ナジュラーンの文化的岩絵群/サウジアラビア

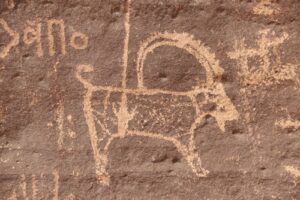

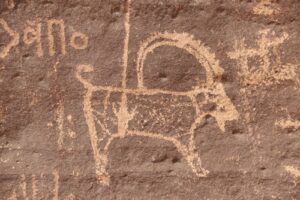

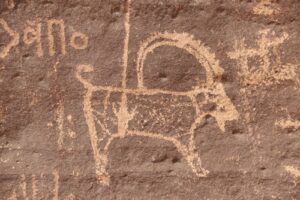

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockサウジアラビア南西部の山岳地帯にあるヒマーは、かつては香料の道と呼ばれる交易ルートの中継地で、ここには動物や狩猟の様子を描いた岩絵が残っています。

他にも碑文にはムスナドと呼ばれる古代文字から、ナバテア文字やギリシャ文字、初期のアラビア文字など、さまざま文字が刻まれています。周囲にはオアシス都市であった時代の遺構も残っており、かつての繁栄が見られるのも特徴。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい サウジアラビアの世界遺産「ヒマー・ナジュラーンの文化的岩絵群」とは?世界遺産マニアが解説 サウジアラビア南西部の山岳地帯にあるヒマーは、かつては香料の道と呼ばれる交易ルートの中継地で、ここには動物や狩猟の様子を描いた岩絵が残っています。周囲にはオアシス都市であった時代の遺構も残っており、かつての繁栄が見られるのも特徴。 ここではヒマー・ナジュラーンの文化的岩絵群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ヒマー・ナジュラーンの文化的岩絵群について詳しくなること間違なし! アルスランテペの遺丘/トルコ

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockトルコ南東部に位置する都市マラテヤの郊外に残る遺跡。アルスランテペとは「ライオンの丘」という意味で、高さ30mの丘陵地帯に遺跡が広がっています。

ここは50年以上にも及ぶ発掘から、紀元前6000年頃から利用されていたということが分かり、トルコで最も古い宗教都市であったとされるもの。遺跡からは世界でも最も古い剣なども発見されています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい トルコの世界遺産「アルスランテペの遺丘」とは?世界遺産マニアが解説 トルコ南東部にあるマラティヤ平野。ここには少なくも紀元前6000年頃から中世まで数千年に渡って人が住んでいたとされる都市遺跡。世界でも最も古い剣なども発見されていて、アナトリア半島最古の集落とされています。 ここではアルスランテペの遺丘がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、アルスランテペの遺丘について詳しくなること間違なし! コルドゥアン灯台/フランス

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockフランス南西部ジロンド県に位置する灯台で、ジロンド川が作り出す干潟に造られたもの。ここは大西洋を行く船の為に使用されていた灯台でした。付け柱や彫刻などで装飾された高さ67.5mの灯台は、今でも現役で使用されています。

17世紀に建造された壮麗な塔は、18世紀後半に大幅に改築され、世界でも最先端技術が施された機能的な灯台へと変化。ここは灯台の建築史において非常に重要なものとなっています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい フランスの世界遺産「コルドゥアン灯台」とは?世界遺産マニアが解説 コルドゥアン灯台は、フランス南西部の海岸沿いにある灯台。17世紀に建造された壮麗な塔は、18世紀後半に大幅に改築され、世界でも最先端技術が施された機能的な灯台へと変化。ここは灯台の建築史において非常に重要なものとなっています。 ここではコルドゥアン灯台がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、コルドゥアン灯台について詳しくなること間違なし! 慈善の集団居住地群/オランダ・ベルギー

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockオランダとベルギーには、「慈善の集団居住地」と呼ばれる開拓地があります。ここでいう「慈善」とは慈善協会のことを指すもの。開拓地はオランダに2箇所、ベルギーに1箇所が世界遺産に登録。

これらは19世紀の貧民層の人々への救済措置として建設されたもので、社会改革の一環として荒れ地を開墾して作られた農業開拓地でもありました。やがて住民たちは模範的な国民として暮らすようになり、現在でも農地としてそのまま活用されています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい オランダ・ベルギーの世界遺産「慈善の集団居住地群」とは?世界遺産マニアが解説 オランダとベルギーには、「慈善の集団居住地」と呼ばれる入植地があり、これは19世紀の貧民層の人々への救済措置として建設されたもので、社会改革の一環として荒れ地を開梱した農業開拓地。住民たちは模範的な国民として暮らすようになり、現在でも農地としてそのまま活用されています。 ここでは慈善の集団居住地群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、慈善の集団居住地群について詳しくなること間違なし! ダルムシュタットのマティルデの丘/ドイツ

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockダルムシュタットは、ヘッセン州南部の都市で、中心都市であるフランクフルト・アム・マインから南へ約30kmの位置にあります。ここはかつてヘッセン公の領地でした。

街の東にあるマティルデの丘の上には、1897年にヘッセン大公エルンスト・ルートヴィヒによって芸術村が築かれました。ここは「ユーゲント・シュティール」という、ドイツ発の先鋭的な芸術家運動の拠点となり、現在でも芸術家たちが建造したモダン建築や独特なデザインが見られます。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ドイツの世界遺産「ダルムシュタットのマティルデの丘」とは?世界遺産マニアが解説 ドイツ中西部にある都市ダルムシュタット。街の東にあるマティルデの丘の上には、1897年にヘッセン大公エルンスト・ルートヴィヒによって芸術村が築かれました。ここは「ユーゲント・シュティール」という、ドイツ初の先鋭的な芸術家運動の拠点となり、現在でも芸術家たちが建造したモダン建築や独特なデザインが見られます。 ここではダルムシュタットのマティルデの丘がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、マティルデの丘について詳しくなること間違なし! パドウァ・ウルブス・ピクタ:ジョットのスクロヴェーニ礼拝堂とパドヴァの14世紀フレスコ画作品群/イタリア

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockパドヴァはヴェネト州の中央部に位置し、ヴェネツィアから西へ約40kmの距離にある都市。街には、美しいフレスコ画が残っています。

14世紀に8つのキリスト教関連の建設物に描かれたフレスコ画は、壁画の歴史において革命をもたらしました。特にルネサンスの先駆け的存在であるジョットによるスクロヴェーニ礼拝堂は西洋美術史における傑作でもあります。フレスコ画は当時のパトロンだった貴族たちが権力を示すために芸術家たちに依頼したもの。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい イタリアの世界遺産「パドウァ・ウルブス・ピクタ:ジョットのスクロヴェーニ礼拝堂とパドヴァの14世紀... 北イタリアにあるパドヴァには、美しいフレスコ画が残っています。14世紀に8つのキリスト教関連の建築物に描かれたフレスコ画は、壁画の歴史において革命をもたらしました。特にルネサンスの先駆けとなったジョットによるスクロヴェーニ礼拝堂は西洋美術史における傑作でもあります。 ここではパドウァ・ウルブス・ピクタ:ジョットのスクロヴェーニ礼拝堂とパドヴァの14世紀フレスコ画作品群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、パドウァ・ウルブス・ピクタについて詳しくなること間違なし! パセオ・デル・プラド(プラド通り)とブエン・レティーロ、芸術と科学の景観/スペイン

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockスペインの首都マドリッドの中心部にあるプラド通りは、博物館や植物園など、芸術と科学が共存する都市の景観が見られるというエリア。ブエン・レティーロ公園は、マドリッドでも最大の公園の一つ。現在は公園として1万5000本以上の木々が並ぶ市民の憩いの場でもあります。

このエリアの都市設計はスペイン国内やラテンアメリカの都市のモデルともなったという点でも評価されています。

詳細はこちら↓

世界遺産マニア スペイン・マドリードの世界遺産「パセオ・デル・プラド(プラド通り)とブエン・レティーロ、芸術と科学の... 登録区分文化遺産登録基準(2), (4), (6)登録年2021年 スペインの首都マドリード(マドリッド)の中心部にあるプラド通りは、博物館や植物園など、芸術と科学が共存する都市... ローマ帝国の国境線-ドナウのリーメス(西部分)/ドイツ・オーストリア・スロヴァキア

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockローマ帝国北の国境には、現在のドナウ川沿いが重なり、ここにはリーメスと呼ばれる防砦システムが約600kmに渡って築かれました。これらは小さな砦から入植地まで、当時のローマ帝国の辺境における独特の生活が見られるもの。

ドナウ川沿いのローメスは、西は現在のドイツのバイエルン州からオーストリア、スロヴァキア、ハンガリーを通り、ルーマニアまでに至る壮大なものでした。世界遺産として登録されているのは、ドイツとオーストリア、スロヴァキアの西部分の3カ国のみ。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ドイツ・オーストリア・スロヴァキアの世界遺産「ローマ帝国の国境線-ドナウのリーメス(西部分)」とは... ローマ帝国の北の国境には、現在のドナウ川沿いが重なり、ここにはリーメスと呼ばれる防砦システムが約600kmに渡って築かれました。ここには小さな砦から入植地まで、当時のローマ帝国の辺境における独特の生活が見られるもの。 ここではローマ帝国の国境線-ドナウのリーメス(西部分)がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ドナウのリーメス(西部分)について詳しくなること間違なし! ロシア・モンタナの鉱山景観/ルーマニア

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockルーマニア西部のアルバ県は、世界最大のローマ時代の金鉱山施設が残る場所。かつてこの地がダキア属州と呼ばれていた時代、ローマ帝国がこの地を2〜3世紀にかけて支配していました。

ここは2世紀から166年に渡って約500トンの金が発掘され、ローマ時代の採掘施設が残る地。ローマ最大の鉱山でもありましたが、ロシア・モンタナではなんと21世紀まで鉱山で採掘が続けられました。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ルーマニアの世界遺産「ロシア・モンタナの鉱山景観」とは?世界遺産マニアが解説 ロシア・モンタナは、ルーマニア西部のアプセニ山脈にあるローマ時代の金鉱山跡。ここは2世紀から166年に渡って約500トンの金が発掘され、ローマ時代の採掘技術が残る地です。ローマの最大の鉱山でもありましたが、ロシア・モンタナではなんと21世紀まで鉱山で採掘が続けられました。 ここではロシア・モンタナの鉱山景観がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ロシア・モンタナの鉱山景観について詳しくなること間違なし! コルキスの雨林・湿地群/ジョージア

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstock「コルキス」とは現在のジョージアの西部の海岸線を指し、約80kmの海岸沿いには豊かな温帯雨林と湿地帯が続きます。世界遺産に登録されているエリアは南からアジャリア自治共和国、グリア州、サメグレロゼモスヴァネティ州にまたがっていて、ムティララ国立公園、キントリシ国立公園、コブレティ保護区などの7つの構成資産が点在。

ここには非常に多様な動植物が生息していて、固有種も多く見られます。特にオオチョウザメの生息地としても有名で、19種もの絶滅危惧種が見られるのが特徴。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ジョージアの世界遺産「コルキスの雨林・湿地群」とは?世界遺産マニアが解説 「コルキス」とは現在のジョージアの西部の海岸線を指し、約80kmの海岸沿いには豊かな温帯雨林と湿地帯が続きます。ここには非常に多様な動植物が生息していて、固有種が多く見られます。特にオオチョウザメの生息地としても有名で、19種もの絶滅危惧種が見られるのが特徴。 ここではコルキスの雨林・湿地群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、コルキスの雨林・湿地群について詳しくなること間違なし! ヨーロッパの大温泉保養都市群/イギリス・ドイツ・ベルギー・オーストリア・チェコなど

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstock実はヨーロッパ各地には温泉地が多く点在。その中でも7カ国11箇所が登録されていて、ここは天然温泉が湧くことから18世紀初頭から1930年代にかけて国際的なリゾート地として発展しました。温泉地には、スパ、庭園、劇場、ホテルなどの豪華な建築物が多く建造され、美しい景観を今も残します。

オーストリアのバーデン・バイ・ウィーン、ベルギーのスパ、チェコのフランティシュコヴィ・ラーズニェ、カルロヴィ・ヴァリ、マリアーンスケー・ラーズニェ、フランスのヴィシー、ドイツのバート・エムス、バーデン=バーデン、バート・キッシンゲン、イタリアのモンテカティーニ・テルメ、イギリスのバースといった温泉地が世界遺産に選ばれています。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ヨーロッパの世界遺産「ヨーロッパの大温泉保養都市群」とは?世界遺産マニアが解説 実はヨーロッパ各地には温泉地が多く点在。その中でも7カ国11箇所が登録されていて、ここは天然温泉が湧くことから18世紀初頭から1930年代にかけて国際的なリゾート地として発展しました。温泉地には、スパ、庭園、劇場、ホテルなどの豪華な建築物が多く建造され、美しい景観を今も残します。 ここではヨーロッパの大温泉保養都市群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ヨーロッパの大温泉保養都市群について詳しくなること間違なし! ロバート・ブール・マルクス記念遺産/ブラジル

画像素材:shutterstock

画像素材:shutterstockブラジルの第2の都市リオデジャネイロの西部に位置する、バラ・デ・グアラティバ地区には、マングローブと原生林に囲まれた庭園があります。これは造園家であり、芸術家でもあったロバート・ブール・マルクスにより、40年以上に渡って建造されたもの。

ここは3500種以上の熱帯植物が植えられていて、広大な敷地には曲線をモチーフにしたモダニズム建築などもあり、近代の造園様式の発展が見られます。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ブラジルの世界遺産「ロバート・ブール・マルクス記念遺産」とは?世界遺産マニアが解説 リオデジャネイロの西部に位置する庭園は、造園家であり、芸術家でもあったロバート・ブール・マルクスにより、40年以上に渡って建造されたもの。ここは3500種以上の熱帯植物が植えられていて、広大な敷地には曲線をモチーフにしたモダニズム建築などもあり、近代の造園様式の発展が見られます。 ここではロバート・ブール・マルクス記念遺産がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、ロバート・ブール・マルクス記念遺産について詳しくなること間違なし! 技師エラディオ・ディエステの作品:アトランティダの聖堂/ウルグアイ

画像素材:Nicolas Barriola(Wikimedeia Commmons)

画像素材:Nicolas Barriola(Wikimedeia Commmons)首都モンテビデオから東へ約45kmほどの距離にある小さな街アトランディア。ここにはレンガで建造された広大な聖堂があり、地下洗礼堂と鐘楼の2つで構成されています。

長方形の平面をベースに曲線のある壁が続くという独特なモダニズム建築で、20世紀後半のラテンアメリカ建築の傑作の一つ。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ウルグアイの世界遺産「技師エラディオ・ディエステの作品:アトランティダの聖堂」とは?世界遺産マニ... 首都モンテビデオの郊外に位置するアトランティダには、1958〜1960年に技師エラディオ・ディエステによって建造された聖堂があります。長方形の平面をベースに曲線のある壁が続くという独特なモダニズム建築で、20世紀後半のラテンアメリカ建築の傑作の一つ。 ここでは技師エラディオ・ディエステの作品:アトランティダの聖堂がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、アトランティダの聖堂について詳しくなること間違なし! チャンキーヨの天文考古学遺産群/ペルー

画像素材:Juancupi(Wikimedeia Commmons)

画像素材:Juancupi(Wikimedeia Commmons)ペルー北西部にあるアンカシュ県。カスマ・セチン盆地にある沿岸砂丘の遺跡はチャンキーヨと呼ばれていて、ここには要塞や13基の塔、観測所が残っています。13基の塔は南北に並べられていて、その両端には観測所があり、1年を通じて太陽がどの塔から昇るかを地平線を観測し、太陽周期から暦を数えていました。

これは現在の太陽暦なら1〜2日しかずれていなかったというほど正確なもの。

詳細はこちら↓

あわせて読みたい ペルーの世界遺産「チャンキーヨの天文考古学遺産群」とは?世界遺産マニアが解説 チャンキーヨはペルーの北西海岸沿いにある沿岸砂丘に築かれた、紀元前3世紀頃建造の遺跡。丘の上に沿って13の塔が並んでおり、ここは天文台として利用されたものとされていて、太陽が塔から昇る位置で正確な日付を計測していたと考えられています。 ここではチャンキーヨの天文考古学遺産群がなぜ世界遺産なのか、世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、チャンキーヨついて詳しくなること間違なし! 世界遺産マニアの結論と感想

2020年に申請・2021年に登録された世界遺産は、文化遺産が18つ、自然遺産が4つ。これらは本来は2020年に審議後に登録される予定ではあったものの、2020年の世界遺産委員会が中止ということで、2021年の世界遺産委員会で登録という、ちょっと間が空いた遺産。

全体的に単体のスポットというよりは、エリアなどの広域での遺産が増えてきている傾向にあって、「絶景」というよりかは、遺産の歴史的価値を理解して初めて価値が理解できる…難しい遺産が増えてきていますね。もちろん、深く知れば知るほど素晴らしいものなのですが。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。