日本で登録されている世界遺産はなんと合計で26件!北は北海道から南は沖縄まで、構成資産を含めるとその数はあまりにも膨大。ところで、日本ではどんなスポットが世界遺産に登録されているのでしょうか?

ここでは、日本の世界遺産を世界遺産マニアが一覧にして分かりやすく解説。それぞれの遺産を簡潔に解説していきましょう。

法隆寺地域の仏教建造物/1993年登録

奈良県の生駒郡斑鳩町にある法隆寺の一部の建築物は、「現存する世界最古の木造建築物」として知られます。世界遺産に登録されているのは、法隆寺に属する47棟と北東へ約1.5kmほど離れた法起寺の三重塔。

現在の法隆寺は7〜8世紀に渡って再建された寺院がベースであるというのが現在の通説。この際に建造された建築物は、中国の建築様式が見られ、西院や五重塔などの柱には、パルテノン神殿のような柱の中央部分を膨らませるというエンタシスなどが見られます。ここは、日本で7世紀に仏教が布教した頃に築かれた初期の寺院であり、日本の寺院建築に大きく影響を与えたもの。

詳細はこちら↓

姫路城/1993年登録

兵庫県西部の中心都市である姫路市は、古くから交通の要衝として栄えてきました。17世紀に建造された姫路城は街のシンボルであると同時に、日本の城塞建築の中でも最高傑作とされるお城です。

広大な敷地内には82もの建造物があり、8棟が国宝で、74棟が重要文化財という豪華な構成となっています。別名「白鷺城」ともいわれ、白漆喰で統一された外観は複雑な構造の配置や屋根の重ね方を工夫していて、世界でも例を見ないほどの美しさ。

詳細はこちら↓

屋久島/1993年登録

屋久島は九州本土の最南端にある大隈半島から南へ約60kmの位置にある、ほぼ円形の島。九州最高峰の宮之浦岳(標高1936m)を持ち、さらに1800mの山々が連なる山岳島でもあります。

屋久島の山間部は、年間8000mmを超える降水量となるほどに雨が多い土地。湿気の多い環境であるために、島は世界に誇る独特な生態系が見られます。ここには約1900種もの動植物が見られ、特に標高600〜1800m付近には「屋久杉」と呼ばれる、樹齢1000年を超える巨大なスギの木があることでも有名。

詳細はこちら↓

白神山地/1993年登録

白神山地は、青森県南西部から秋田県北西部にまたがる広大なエリアで、東アジア最大のブナの原生林が残る場所。ブナは北米やヨーロッパ、東アジアにも分布していますが、北米やヨーロッパのブナは最終氷河期にはツンドラ地帯になったため、ブナの生息地は減少してたとちう経緯があります。

日本のブナは日本列島の南部にそのまま残されたことから氷河期が終わった後の回復も早く、白神山地はヨーロッパのブナ林よりも5〜6倍も多様な植生が見られるというのが特徴。特に白神山地は人里離れた秘境にあったため、天然林が残されたという背景があります。

詳細はこちら↓

古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)/1994年登録

京都は794年に平安京が築かれると、1000年以上に渡って日本の首都として文化の中心でもあった場所。現在も各地に神社や寺院、庭園などが多く残り、世界でも評価されています。

世界遺産としては、京都府京都市と宇治市、滋賀県の大津市にまたがって、17もの遺産から構成されています。合計で198の建造物と12の庭園によって構成され、これらは10〜17世紀に建造されたもの。多くは国宝や重要文化財が含まれていて、寺院を含む木造建築や日本・世界中に影響を与えることになる庭園が発展してきました。

詳細はこちら↓

白川郷・五箇山の合掌造り集落/1995年登録

岐阜県と富山県の県境の山間部に位置する3つの集落は、合掌造りと呼ばれる独自の家屋が並ぶ地。ここは山がちな地形であるため、稲作に適した土地も少なく、農業するのも難しい上に豪雪地帯であり、古くから厳しい環境で人々は暮らしてきました。

人々は桑の木の栽培と養蚕、そして、火薬の原料となる塩硝(えんしょう)作りで生計を立てるために、10〜30人の大家族で暮らすための合掌造りの家屋が考案されました。岐阜県側の荻町集落が「白川郷」と呼ばれ、富山県側の相倉集落と菅沼集落は「五箇山」と呼ばれています。

詳細はこちら↓

原爆ドーム/1996年登録

広島市内に現存する原爆ドームと呼ばれている建築物は、かつて「広島物産陳列館」と呼ばれていて、1910年にチェコの建築家・ヤン・レツルによって設計されたもの。1945年8月6日、世界で初めて原爆が落とされた日に、爆弾が投下された付近で唯一残存した建築物でもあります。

ここは人類にとって忘れてはいけない記憶を残すため、広島の市民によって大切に保存されてきました。その努力もあり、1996年に世界平和と核兵器の廃絶を願って世界遺産に登録されています。

詳細はこちら↓

厳島神社/1996年登録

瀬戸内海に浮かぶ厳島(宮島)にある弥山は、古くから聖域として崇められてきました。6世紀には社殿が建造されたと伝わっていますが、平清盛が1168年に寝殿造の様式を取り入れた社殿を建てると、平家の氏神になりました。

厳島神社は、弥山の麓に築かれ、海上に突き出す赤塗りの社殿が広がり、他の神社には見られない独特の景観を持ちます。厳島神社の社殿以外にも周囲の建造物や弥山の原始林なども構成資産として登録。

詳細はこちら↓

古都奈良の文化財/1998年登録

現在の奈良市に存在した平城京は、710〜784年まで日本の首都であった場所で、ここは中央集権国家として整備されていくと、日本独自の文化の発信地となり、仏教建築と芸術が発展していきました。

世界遺産としては、78棟の建築物から成る8つの構成資産が登録されていて、奈良市内の中心部の19.62平方kmが登録範囲となっています。5つの仏教寺院と、74年という限られた期間に日本の中枢であった平城宮跡、春日大社と周囲の原始林という自然環境も含めて登録。

詳細はこちら↓

日光の社寺/1999年登録

栃木県北西部に佇む日光山には、日光東照宮と日光二荒山神社の2つの神社、そして、日光山輪王寺という仏教寺院があり、103もの建造物が世界遺産に登録。17世紀初頭に江戸幕府が始まると、ここは初代将軍・徳川家康の霊廟である東照社が作られます。そして、家康は「東照大権現」と呼ばれる神となり、1634年に権現造りの東照宮が完成しました。

ここは日光山を中心とした山岳信仰と仏教が結びついた修験道だけではなく、歴史的偉人を祀った「人物神」など、日本独自の信仰が見られる地でもあります。

詳細はこちら↓

琉球王国のグスク及び関連遺産群/2000年登録

沖縄が琉球王国と呼ばれていた時代、12世紀以降は按司(あじ)と呼ばれる豪族が各地に出現し、グスクは彼らの居城として堅固な石垣で囲まれた要塞のような形へと変化していったと考えられています。これらは日本だけでなく、中国や東南アジアと交流を続けて経済発展し、琉球独自の文化を形成していた証拠を示すもの。

1429年に中山王であった第一尚氏が統一し、中山のグスクであった場所が王家の居城として発展し、これが現在の首里城となり、琉球王国最大の城となりました。首里城やグスクも破壊され、遺構だけになりましたが、それぞれが復元され、2000年には500年以上に渡る琉球王国の歴史を証明するものとして評価。

詳細はこちら↓

紀伊山地の霊場と参詣道/2004年登録

太平洋に面した紀伊半島。ここは標高1000〜1500mもの山々が連なる紀伊山地が多くを占めています。紀伊山地は、多雨林地帯であるために緑深い森が広がり、1200年に渡って起源も伝統が異なる3つの霊場を含めて「修験道」など日本独自の信仰が育まれていきました。

世界遺産としては、「吉野・大峰」、「熊野三山」、「高野山」の3つの霊場と、これらを奈良や京都から結ぶ参詣道も合わせて登録。ここは大陸から伝わった仏教や道教に、日本古来の自然崇拝が由来の神道と組み合わさった「神仏習合」が見られるのが特徴です。

詳細はこちら↓

知床/2005年登録

知床半島は北海道の北東に位置しています。世界遺産としては半島の中央部から知床岬までの陸地と周辺海域を含んでいて、710平方kmにも及ぶ広大なエリアが登録。冬になると海では、低温の減塩水(ブライン)が降下していき、滞留によって海面を覆う氷に付着し、それが食物連鎖を生むという構造です。

陸上では、中央部に連なる知床連山を中心に湖沼や湿原、河川、森林など、多様な地形が広がっていて、シレトコスミレなどの固有種だけでなく、シマフクロウやオオワシなどの絶滅危惧種も多く見られます。

詳細はこちら↓

石見銀山遺跡とその文化的景観/2007年登録

島根県大田市にある石見銀山は、戦国時代後期から江戸時代前期まで繁栄した日本最大の銀山の跡地。ここは1526年に銀脈が発見されると、博多の豪商・神屋寿禎(じゅてい)によって開発が進められ、1620〜1640年には年間で約40tもの銀が生産されました。これは世界で産出する銀の3分の1というほどの量。

現在の石見銀山は、標高600mもの山々の間の渓谷沿いに遺跡が残っていいます。ここは銀鉱山跡と鉱山町、街道(石見銀山街道)、港と港町の3つのカテゴリーに分けれていて、14もの構成資産が点在。

詳細はこちら↓

平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―/2011年登録

一般的に「平泉」というと岩手県南部の平泉町のことを指します。ここに12世紀に奥州藤原氏によって「死後にあの世に行くことで成仏できる」という浄土思想を空間的に表現した都がありました。現在は平泉を代表する寺院である中尊寺は現存しているのですが、かつて点在していた寺院や庭園などはほとんど残っていません。

奥州藤原氏の初代、藤原清衡が平泉を造営する際に建立した寺院「中尊寺」には、1124年に建築された、金色に光る金色堂があることで有名。

詳細はこちら↓

小笠原諸島/2011年登録

東京都23区から南東へ約1000kmも先にある小笠原諸島は、行政区分としては「東京都」に含まれる島々。世界遺産としては、南北の約400kmの範囲に、北から聟島列島、父島列島、母島列島など、3列島から構成されています。

ここは非常に固有種が多く、海洋島の生態系の進化過程が見られるという点で重要です。特に植物相は441種類見られ、161種が固有種であり、陸生貝類は94%が固有種。

詳細はこちら↓

富士山―信仰の対象と芸術の源泉/2013年登録

標高3776mと日本一高い山として有名な富士山。山頂から駿河湾まで山麓が続いて、成層火山としては世界有数の高さを誇ります。ここは古くから崇拝の対象とされていて、その美しさから日本の多くの芸術作品にインスピレーションを与えてきました。

実は自然遺産ではなく、その文化的な価値が認められて「文化遺産」として登録されています。世界遺産としては、富士山の山域を中心に周辺の神社や遺構も含めて、静岡県と山梨県にまたがって25もの構成資産が点在。

詳細はこちら↓

富岡製糸場と絹産業遺産群/2014年登録

明治維新後の日本では、世界への輸出品として質の良い生糸の増産が求められていました。そこで、政府主導の製糸場の建設地として選ばれたのが群馬県の富岡。フランスの建築技術を駆使して作られ、生糸を大量生産していた官営模範工場である「富岡製糸場」により、養蚕業と製糸業の技術が飛躍的に発展。これにより、日本の絹産業の近代化に成功することになるのです。

他にも風を利用することで蚕を生産する「清涼育」が行われた「田島弥平旧宅」、養蚕の教育の場であった「高山社跡」、冷風を利用して蚕の卵を冷蔵するという施設「荒船風穴」など、明治初期の絹産業関連の施設も登録されています。

詳細はこちら↓

明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業/2015年登録

明治の日本が飛躍的に近代化に成功したのは、西洋の技術を急速的に取り入れた産業革命によるもの。日本各地には、明治時代の産業遺産が多く残っていて、鋼業・造船業・石炭鉱業の発展を示しています。

登録された遺産は、九州を中心としていますが、全国8県11ヶ所にまたがっています。北から岩手県、静岡県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県に点在する、23もの構成資産をシリアル・ノミネーション(複数の遺産を歴史や文化など一つのテーマで登録するもの)として登録。

詳細はこちら↓

ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(他6か国と共同)/2016年登録

ル・コルビュジエ(1887〜1965年)は、近代建築の三大巨匠の一人として有名。数多くある作品の中でも7ヶ国17の建築物が登録されていて、これはそれまでのヨーロッパの建築とは異なり、彼自身が半世紀以上かけて磨いていった新しい概念が導入されたもの。

日本で登録されているのは、東京の上野にある「国立西洋美術館」。これは2階建ての建造物で、ル・コルビュジエの「無限成長建築」というコンセプトのもと、来館者は中心から渦巻状に展示物を眺めるということだけでなく、拡張が必要となったら外側に建築物を継ぎ足すことが可能であるというのが最大の特徴です。

詳細はこちら↓

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群/2017年登録

福岡県の本土から北西へ約60kmの距離に位置する沖ノ島。ここは現在は無人島でありますが、4世紀から9世紀まで海の航海の安全を祈る祭祀が行われてきた場所です。やがてこの沖ノ島の自然信仰が、「宗像三女神」の人格を持つ神への信仰へと発展し、現在は宗像大社の一部として継承。

島から出土された品々は日本列島ではなく、朝鮮半島や中国などと交易した証拠でもあり、約8万点の奉納品はすべて国宝や重要文化財に登録。このことから、ここは「海の正倉院」と呼ばれています。

詳細はこちら↓

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産/2018年登録

江戸時代の禁教の時代、それまで日本に存在していたキリスト教徒の信徒たちは、表向きは普通に生活しながら「潜伏」しながら信仰を続けるという「潜伏キリシタン」となって活動していました。長崎県と熊本県には、この地に根付いた潜伏キリシタンにまつわる多くの遺産が多く点在します。

世界遺産としては、長崎県と熊本県にまたがる10の集落と1つの城跡、1つの聖堂を合わせて12の遺産で構成されていて、これらは4つの時代に分けられています。

詳細はこちら↓

百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-/2019年登録

古墳時代(3世紀中頃 〜7世紀頃)というだけに、当時の日本では東北の南部から九州南部にかけて16万もの古墳が築かれました。その中でも大阪平野の高台の上に築かれた49もの古墳群は「百舌鳥・古市古墳群」と呼ばれていて、ここは古墳時代でも最も繁栄した時期に建造したものであると考えられています。

特に日本最大の古墳である大仙陵古墳(仁徳天皇陵)が最も有名ではありますが、これは古墳時代中期(4世紀後半〜5世紀後半)のもので、最盛期に建造されたと考えられています。

詳細はこちら↓

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島/2021年登録

九州南部から台湾の東部まで約1200kmにも渡って、まるで鎖のように島々が点在する琉球諸島。世界遺産として登録されているのは、琉球諸島の一部、鹿児島県の奄美大島と徳之島、沖縄県北部(国頭村、大宜味村、東村)、西表島の4つのエリアです。

原生林は人間が足を踏み入れることの少ないエリアもあることから、固有種の割合が非常に高いというのが特徴。ここには日本の陸生脊椎動物の約57%が生息していて、固有種であるがゆえに、アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ、オキナワトゲネズミなどの絶滅危惧種も見られます。

詳細はこちら↓

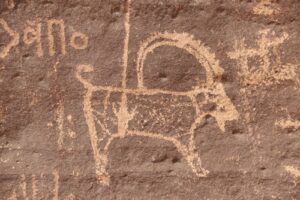

北海道・北東北の縄文遺跡群/2021年登録

北海道南部から東北北部にかけて、山岳地帯、丘陵地帯、平野、低地、湖沼、川沿いなど、さまざまな地形に築かれた17の縄文遺跡が世界遺産として登録。遺跡からは紀元前約1万3000年から発展してきた縄文文化が分かり、彼らの信仰や儀式の足跡を残すもの。

縄文遺跡は自然と適応しながら、狩猟採集社会の出現から発展、成熟までを示すもので、縄文土器や土偶が発掘され、ストーンサークルなどの儀式の場も見られます。これらは農業社会にいたる前までの社会が分かるという点で貴重。

詳細はこちら↓

佐渡島の金山/2024年登録

新潟県に属する佐渡島は、面積は854.76平方kmと、北方領土以外では沖縄本島の次に大きな島。ここは400年以上に渡って金と銀の採掘が行われた鉱山があり、江戸時代から使用されていた、労働者たちが暮らす町や集落、奉行所、関連施設が残っていて、アジアの鉱山遺産の中でも保存状態が良いもの。

ここで発展した採掘技術や管理体制などは、東アジアの鉱山にも影響を与え、大量に採掘された金によって江戸幕府や明治政府を支え、国際経済に多大な影響を与えました。

詳細はこちら↓

世界遺産マニアの結論と感想

日本の世界遺産は文化遺産が21件、自然遺産が5件と、文化遺産が多い傾向に。日本の複合遺産はまだ誕生していませんが、紀伊山地や石見銀山などの文化的景観も登録されていて、バリエーションも豊富です。京都や奈良、法隆寺など、おなじみの遺産から、普段なかなか行けない秘境までたくさん登録されているので、ぜひディープに楽しんでみてくださいね。

※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。